Моя незнакомая Мама

Жила была девочка в Одессе.

Звали ее Ролли.

Ролли – это я. Это меня зовут Ролли.

Так меня звали всегда, с самого моего рождения и до того страшного дня, когда меня стали называть Валька, а потом уже Валечка, Валюша и, даже, Валентина.

Хотя к этим странным именам я за 70 лет так и не привыкла.

И когда на улице вдруг разлается оклик: «Валентина-а!», я не оборачиваюсь.

Это ведь не ко мне.

Меня зовут Ролли. Хотя, если конечно уж говорить правду, то было у меня еще одно имя. Меня звали: «Жиденок».

Об этом времени я и хотела вам рассказать.

Но сначала о Маме.

А вот Мамы у меня как раз и не было.

То есть, на самом деле она была, но я с ней не была знакома.

Моя мать Тася Тырмос, дочь известного в Одессе хирурга Иосифа Тырмоса и одна из первых в городе женщин-адвокатов, была арестована в феврале 1938-го как «японская шпионка».

Вы мне, конечно, не верите! Это не удивительно.

Я и сама в эту «сказку» всю жизнь не верила, пока однажды добрые люди за приличное вознаграждение не прислали мне из Одессы многостраничную копию дела № 115011 по обвинению Тырмос-Брейтбурд Н.И. по ст. 54-10 УК УССР (УМГБ по Одесской обл. Арх. № 6272П).

В этом триллере, которым вся моя семья зачитывалась как детективом Агаты Кристи, наряду с протоколами допросов обвиняемой, протоколами обысков и показаниями «свидетелей», было прямо указано, что моя мать «занималась шпионской деятельностью в пользу Японии» и находилась «в преступной связи» с резидентом японской разведки Чэмуро, секретарем японского консульства в Одессе.

|

Моя мать Тася Тырмос. Портрет кисти Евгения Буковецкого. Одесса, 1928. |

|

Тася, Ролли и Заяц в ссылке

Кокчетав, 1941. |

|

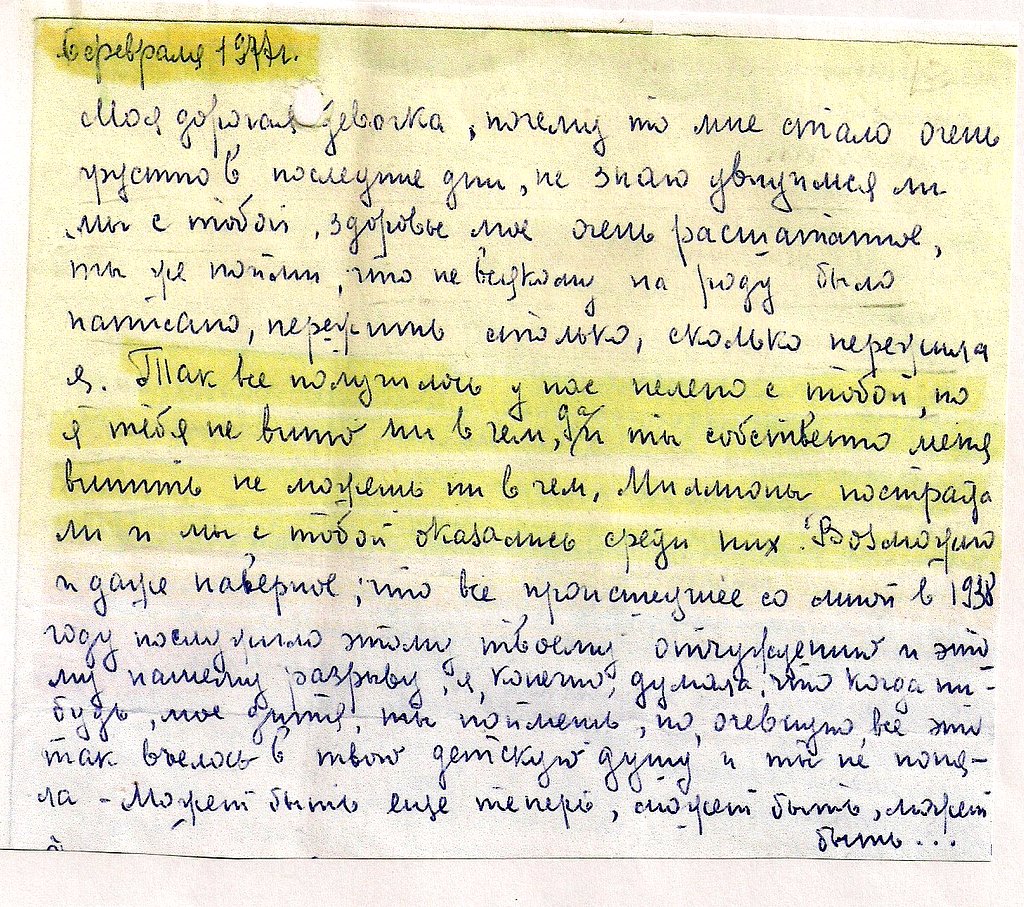

Фрагмент из письма Таси.

Одесса-Израиль, 1977. |

|

Мой отец Изя Брейтбурд.

Одесса, 1938. |

Тасю судило Особое совещание и, учитывая, видимо, явную абсурдность обвинения, приговорило «только» к высылке в Казахстан.

Девочка Ролли помнит себя с 4-х лет, с того самого дня, как она вместе с отцом, архитектором Изей Брейтбурдом, отправилась в ссылку к своей незнакомой матери. А потом была ночь на заснеженном полустанке в казахской степи, где поезд стоит всего три минуты, и мучительная встреча с чужой, высокой и показавшейся даже чем-то страшной женщиной…

Они «познакомились», дочь и мать. И ничего хорошего из этого не получилось. Тася, измученная тюрьмой, не имела душевных сил возиться с избалованной отцом 4-летней девчонкой. А Ролли отказывалась признавать эту чужую и страшную женщину своей мамой. Так и осталась она для меня на всю жизнь только Тасей.

Из письма Таси Тырмос к дочери в Израиль,

6 февраля 1977

Моя дорогая девочка, почему-то мне стало очень грустно в последние дни, не знаю, увидимся ли…

Ты же пойми, что не всякому на роду было написано пережить столько, сколько пережила я. Так получилось у нас нелепо с тобой, но я тебя не виню ни в чем, да и ты, собственно, меня винить не можешь ни в чем. Миллионы пострадали, и мы с тобой оказались среди них. Возможно и, даже, наверное, что все, происшедшее со мной в 1938 году, послужило этому твоему отчуждению и нашему разрыву…».

Тася вернулась в Одессу перед самой войной, а 16 октября 1941 года в город вошли убийцы. И нужно сказать правду, ни я, ни отец мой, не смогли бы остаться в живых, если бы, не она. Это ее безмерная любовь к нам обоим, это ее железная воля и какое-то нечеловеческое бесстрашие спасли нас.

Трудно в это поверить, но Тася в буквальном смысле слова, «проходила сквозь стену». И, что самое удивительное, проводила, протаскивала, сквозь эту стену меня, капризную рыжую девчонку, и моего отца – 37-летнего мужчину, яркая внешность которого неизменно привлекала к себе внимание.

Это она, незнакомая моя мама, вывела меня из тюрьмы на Люстдорфской дороге, куда 21 октября 1941-го нас загнали румынские жандармы. А потом, разодетая в пух и прах, в палантине из черно-бурых лис, она въехала на извозчике прямо во двор тюрьмы. И в лучших традициях одесских бандитов, не давая опомниться жандармам, с помощью сопровождавшего ее неведомо откуда взявшегося немецкого офицера, буквально вынесла из тюремного корпуса моего отца – больного, оборванного и недоумевающего не меньше жандармов.

Это она, в страшную зиму 1942-го, несмотря на угрозы оккупантов, решилась не идти вместе со всеми евреями в гетто на Слободку. А вместо этого нашла укрытие в случайно сохранившейся квартире на 4-м этаже разрушенного бомбежкой дома. В маленькой кухоньке этой квартиры, под самым потолком, была узкая темная щель – антресоли, где прятались мы с папой. А Тася, рискуя жизнью, доставала где-то для нас еду, фабриковала какие-то фиктивные документы, а по ночам сидела внизу в кухне на табуретке, в полной готовности «защитить» нас.

Отец мой в этих ее усилиях участия не принимал.

Страдая от несвойственного ему прежде бессилия и вполне справедливо считая, что своим присутствием подвергает опасности дочь и жену, он принял решение «освободить» нас от себя и … повесился.

Но Тася, не потеряв присутствия духа, вытащила его из петли и, наверное, в тысячный раз спасла ему жизнь.

В те июньские дни 1942-го мы скрывались на 11-й станции Большого Фонтана, на даче, нанятой за большие деньги у некой Арнаутовой. Самоубийство отца, видимо, испугало ее, и она решила сдать нас властям. Тасю и папу арестовали.

И тут Тася снова «прошла сквозь стену».

Доставленные после ареста в Сигуранцу, мои родители, в ожидании допроса долго сидели в приемной под охраной дежурного румынского офицера. Наступил вечер, а следователь, который должен был проводить допрос, все не появлялся. Приемная опустела, и только дежурный, сидя за маленьким столиком, разбирал какие-то документы. И тут, неожиданно даже для папы, Тася поднялась со скамейки, подошла к дежурному, положила на разбросанные перед ним бумажки дорогое кольцо и сказала ему по-французски: «Донэ муа парти! Дайте мне уйти!».

Растерявшийся от такой наглости, офицер очумело посмотрел на нее и произнес: «Партэ! Идите!».

И Тася, даже не обернувшись на папу, твердой походкой прошла к двери и … вышла из Сигуранцы. Ее, конечно, сразу же начали разыскивать, устроили засаду на даче у Арнаутовой, где оставалась я, беспризорный Жиденок, считая, что мать обязательно придет к своему ребенку. Но они плохо знали Тасю.

Несколько месяцев она водила за нос румынскую полицию, скрываясь в различных местах и выискивая возможность спасти папу. Но силы были неравны. В конце концов, Тасю поймали на даче взятки, или, как сама она говорила «Fragmann de licto» - на месте преступления. И она вместе с папой оказалась в тюрьме румынского Военно-Полевого суда «Куртя-Марциалэ», откуда выход был только один – на расстрел.

А 21 октября 1942 года в эту тюрьму злая тетка Арнаутова привела и меня.

Около года провела я в «Куртя-Марциалэ». На втором этаже главного корпуса, в женской камере, и Тася снова не спала ночей, отгоняя от меня стаи голодных крыс.

Но самой страшной картиной моего детства осталась все же картина самоубийства отца. Страшнее подожженной убийцами школы на Новосельской, из огня которой мы сумели выскочить, и переполненной евреями тюрьмы на Люстдорфской дороге. Страшнее развалки, где мы прятались в зиму 1942-го, и гетто на Слободке, где мы с Тасей безуспешно искали ее сестру Нору. Страшнее злой тетки Арнаутовой, которая привела меня в «Куртя-Марциалэ», и самого зловещего «Куртя-Марциалэ». Страшнее больных «волчанкой» безносых людей в лепрозории на Кривой Балке, где мы, в конце концов, очутились, и катакомбы на территории этого лепрозория, в глубине которой 9-го апреля 1944-го мы встретили свое освобождение.

Страшнее всего этого для меня лицо висящего под потолком отца.

Всю жизнь я не могла простить Тасе, что тогда, в тот страшный миг, когда мой отец корчился в предсмертных муках, она не дала мне возможности спасти его – схватила меня за шиворот и, как паршивого котенка, вышвырнула, за дверь.

И только недавно, спустя более полувека после случившегося, когда уже слишком поздно для нее и даже для меня, я поняла все величие моей незнакомой мамы Таси.

Об этом, самом страшном дне моей жизни, рассказ Ролли:

«ОН - мой ПАПА»

Одесса, Большой Фонтан, 16 мая 1942 года

212 дней под угрозой смерти

«Ааа-а-а-а!». Это кричу я.

«Ааа-а-а-а!». Этот крик до сих пор звенит у меня в ушах.

Я с разбегу влетела в комнату, остановилась и сразу же увидела . . . ЕГО.

ОН совсем не был похож на моего папу.

ОН висел высоко под потолком.

У него было страшное лицо.

И синий, совсем синий язык.

И я закричала: « Ааа-а-а-а!».

А потом здесь уже оказались Тася и тетка Арнаутова.

Кажется, я дралась с ними. Кажется, я тянула ЕГО за ноги. Потом Тася оторвала меня от него, оттащила, и выбросила в темный коридорчик.

Сначала я била ногами и кулаками в запертую на ключ дверь. Кричала и плакала. А потом - нет. Просто сидела на полу, прижавшись к двери, и только скулила.

Но Тася, наверное, все-таки стащила ЕГО из-под потолка. Потому что вечером ОН лежал на кровати совсем одетый. Лицо белое-белое, а шея замотана моим старым шарфиком. Но я знаю, видела: там, под шарфиком, есть коричневая полоса – это от веревки.

ОН открыл глаза и сказал, что хочет со мной серьезно поговорить. Ненавижу!..

ОН один раз уже хотел со мной серьезно поговорить, когда объяснял, что мы евреи.

«Ты уже большая девочка, - говорит ОН. - Ты должна понимать. Я хотел, чтобы вам, тебе и твоей маме Тасе, было легче, - говорит ОН. – Ты же знаешь, я тебе уже говорил. Мы евреи».

Я знаю – мы евреи. ОН уже говорил.

Я знаю – мы евреи – только это секрет.

«Но теперь все стало еще хуже, - говорит ОН. - В этой комнате было много чужих людей. На нас донесут.

И тогда . . . Нас арестуют и увезут отсюда.

Помни - ты остаешься. Ты остаешься у тетки Арнаутовой. Тася с ней договорилась».

Я поняла. Я запомнила.

Не плакать. Не кричать. Не драться.

Не бить в дверь ногами и кулаками.

Тася договорилась.

Я остаюсь. Остаюсь здесь, у злой тетки Арнаутовой.

Я должна ждать.

Я должна ждать их - папу и Тасю.

Они придут. Они обязательно придут.

Они обещали.