Воспоминания узника Рижского гетто и фашистских концлагерей

Меира Левенштейна*

От редакции От редакции

В самом конце 2012 года в издательстве «Гамма-пресс» - том

самом, где в 2010-2011 годах вышли два книжных издания

записок Залмана Градовского «В сердцевине ада»,

подготовленных Павлом Поляном и переведенных с идиша

Александрой Полян, вышла книга Меира Левенштейна «У края

бездны. Воспоминания узника Рижского гетто и фашистских

концлагерей» (составление и подготовка текста – П.Полян,

В.Панкратова, Т. Арабьян; примечания – А.Шнеер и П.Полян;

предисловие – А. Шнеер; научное редактирование и послесловие

– П. Полян).

С разрешения издательства приводим вступительную заметку «От

составителей» и фрагмент из самих воспоминаний

М.Левенштейна.

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Меир Левенштейн родился 24 апреля 1914 года в Латвии, в

городе Кулдига. Его отец, Файвуш Левенштейн, рабочий, был

уроженцем этого же города, а мать Хая, домохозяйка, родилась

в Салдусе. В семье, кроме Меира, было еще трое братьев и

сестра.

В 1933 году, окончив среднюю школу, Меир Левенштейн приехал

в Ригу, куда в 1937 году переехала и вся семья. Когда немцы

вторглись в Латвию в 1941 году, вся семья оказались в гетто.

Все Левенштейны погибли – кроме Меира. Конец войны застал

его в концлагере в Германии.

В 1945 году он возвратился в Ригу и выкопал жестяную коробку

со своими записками, которую – буквально в последнюю минуту

– он успел закопать в земле во дворе своего последнего места

работы при немцах – склада автомобильных частей на углу улиц

Пулквежа Бриежа и Ханзас.

В 1948 году он женился на Марьяне Шофман, вдове своего

двоюродного брата, погибшего от рук нацистов. В 1952 году у

них родилась дочь Агнесса.

В 1950 году Меир окончил факультет пищевого машиностроения

Латвийской сельскохозяйственной академии в Риге. До 1959

года работал преподавателем в средних учебных заведениях

Латвии, а затем инженером КБ в пищевой промышленности. В

1956-61 годах учился на английском отделении курсов

иностранных языков. Он знал в общей сложности семь языков:

кроме русского и латышского – идиш, иврит, немецкий,

английский и японский.

В первой половине 1960-х годов Левенштейн написал свои

воспоминания – на основании тех записей, что он тайно вел в

гетто и в лагерях. Предпринятые им тогда попытки

опубликовать их в СССР успехом не увенчались.

В 1972 году Левенштейны эмигрировали в Израиль и поселились

в Холоне под Тель-Авивом. В 1973-1983 годах Меир работал

Центральном отделении банка «Апоалим» в Тель-Авиве, а после

выхода на пенсию – добровольцем в больнице «Вольфсон» в

Холоне.

Еще в Риге, собираясь в дорогу, он переписал свои записи в

тетради, но их общее число – 35 – делало операцию их вывоза

слишком рискованной. Тогда он перепечатал все через один

интервал и на папиросной бумаге – получилось всего около 90

машинописных страниц. В закладке могло быть до 5-6

экземпляров, и судьба как минимум трех из них известна. Один

экземпляр Меир оставил в Москве у надежных людей – своих

двоюродных сестер Иллирии Сергеевны Граковой и Вероники

Аркадьевны Панкратовой[1]: именно этот экземпляр лег в

основу настоящего издания.

По свидетельству А. Шнеера, в конце 1970-х годов

воспоминания Левенштейна оказались в еврейском самиздате.

Они циркулировали среди участников нелегального семинара

«Рижские чтения по иудаике», и именно через самиздат и

А.Шнеера они попали в 1989 году к Л. Ковалю[2].

Еще один экземпляр Меир Левенштейн передал в издательство,

выпустившее в 1975 году его воспоминания на иврите, и еще

один – вероятно, первый – хранил у себя. Именно этот

экземпляр, надо полагать, он и передал в середине 1990-х

годов – вместе с той жестяной коробкой и остальным ее

содержимым (главным образом фотографиями) – в Яд-Вашем, где

его воспоминания были зарегистрированы под сигнатурой

12911[3]. Старые тетрадки и все исходные материалы были,

увы, уничтожены еще в Риге.

У воспоминаний Левенштейна крайне интересная издательская

судьба.

Вскоре после эмиграции их перевели с русского на иврит, и

уже в 1975 году они вышли в тель-авивском издательстве «Морешет»

под заглавием «На краю нигде»[4]. По-видимому, именно это

издание попало в руки Иммануила Якубовича, главного раввина

Великобритании. В его личном письме М.Левенштейну есть такие

слова: «Дав возможность израильтянам и другим евреям

ознакомиться с этими ценными записками, Вы, вне всякого

сомнения, внесли исторический вклад в дело сохранения самых

дорогих воспоминаний из нашего прошлого, включающего длинный

список мучеников. Эта книга является красноречивым

свидетельством величайшего героизма и еврейского идеализма,

проявленного людьми, которые сложили голову "аль кидуш

ха-Шем", и немногочисленными уцелевшими в те годы. Я

надеюсь, что она поможет вдохновить поколение, слишком легко

забывающее не имевшие себе равных страдания и жертвы

периода Катастрофы»[5].

В 1983 году, спустя 8 лет, последовало англоязычное издание

«На краю нигде»[6]. Автор предисловия к нему, Чарлз

Аллен-младший, один из авторитетов в вопросах розыска

нацистских военных преступников, особо подчеркнул, что

Левенштейн показал лживость утверждений о том, будто евреи

встречали смерть, как овцы, которых гонят на бойню. Везде,

где позволяли обстоятельства, они стремились избежать смерти

– для того, чтобы пережить своих истязателей и познать

месть! Страдания узников списаны непосредственно с натуры,

автор ничего не лакирует, но предпочитает смотреть правде в

глаза, сохраняя в памяти места, даты и имена. Отмечается в

предисловии и подкупающая простота слога мемуариста.

Спустя еще четыре года, в 1987-м, настал, наконец, черед и

языка оригинала. В восьми номерах русскоязычного журнала

«Алеф» за этот год – с марта по октябрь – появилась

сокращенная журнальная версия мемуаров Левенштейна – под

названием «На краю „нигде”»[7]. В нее вошли фрагменты

основного текста воспоминаний, в которых описываются

наиболее значительные события, происходившие в гетто и

лагерях. Один из эпизодов в публикации «Алефа» (№ 178,

с.44-45) дополнен важным материалом, который, по-видимому,

еще не был доступен Левенштейну в момент написания

первоначального варианта текста. Он посвящен героическому

подвигу рижанина, латыша Жаниса Липке, который с риском для

жизни спас свыше пятидесяти евреев и впоследствии был

удостоен звания «Праведник народов мира» (в настоящем

издании – главка «Улица Гану»).

В 1993 году, спустя еще шесть лет, с воспоминаниями

Левенштейна впервые смог ознакомиться и немецкий

читатель[8]. Автор предисловия – Арайя Горам-Штемхайм, член

Гамбургской еврейской общины, затронул в ней две темы, почти

отсутствующие у Левенштейна, – тему депортации немецких

евреев из Германии (в частности, и из Гамбурга), и тему

судебной безнаказанности нацистских преступников, в том

числе и палачей Риги[9].

В том же году Левенштейн снова вышел по-русски – и снова вне

России, а в Латвии, в первом томе большой трехтомной

антологии «Книга спасения», составленной Леонидом

Ковалем[10]. В этом издании повторен (под тем же названием)

журнальный вариант воспоминаний. По сравнению с

первоначальным текстом, публикация Л.Коваля дополнена

некоторыми фактами и материалами, которые оказались в фокусе

внимания автора спустя три десятилетия.

Настоящее издание – первое полное и первое научное издание

воспоминаний Левенштейна на русском языке. К тому же это его

первое издание в России – стране того языка, на котором

писал и думал автор. Вступительную статью написал Арон Шнеер,

послесловие – Павел Полян. Деление текста на главки и их

названия принадлежат составителям.

Составители сердечно благодарят Марка Зильберквита (Москва),

взявшего на себя трудную миссию издателя и спонсора этой

книги, Юдит Глик (Холон), вместе с Т. Арабьян разбиравшую

его семейный архив и предоставившую его материалы для

настоящего издания, а также Григория Смирина (Рига), Машу

Ионин и Арона Шнеера (Иерусалим, Яд Вашем), Филиппа Ноймана

и Сабину Штайн (Веймар, мемориал Бухенвальд), Дмитрия Коваля

(Юрмала), Николая Поболя, Александру Полян и Ирину Щербакову

(Москва) за разнообразную и щедрую помощь.

Павел Полян, Вероника Панкратова, Тамара Арабьян

*

Заметки по еврейской истории, №2 февраль 2013.

***

У края бездны

Меир Левенштейн

Посвящается памяти ближайших родственников — моих и моей

жены,

погибших во время Катастрофы в Риге в 1941–1942 годах.

Левенштейн Файвуш — отец

Левенштейн Хая — мать

Левенштейн Хаим Генрих — брат

Левенштейн Рахиль — его жена

Левенштейн Исраел — их сын

Левенштейн Леви - брат

Левенштейн Хаара — его жена

Левенштейн Борух — брат

Раппопорт Элла — сестра

Раппорт Михаил — ее муж

Раппопорт Ицхак — их сын

Шофман Меир — отец жены

Шофман Гнесса — мать жены

ШофманЭлиэзер — их сын

От автора

Написанные мной воспоминания о пережитом во время войны на

оккупированной территории Латвии составлены на основании

многочисленных записей, которые я с опасностью для жизни вел

на всевозможных листках. Эти листки вместе с фотографиями

убитых в Рижском гетто членов семьи мне удалось вложить в

жестяную коробку и закопать в земле во дворе моего

последнего места работы на углу улиц Пулквежа Бриежа и

Ханзас. Сделал я это буквально в последнюю минуту перед

отправкой уцелевших евреев Латвии в концлагеря Германии.

Вместе со мной закопал фотографии своей семьи, убитой в

гетто, и мой друг Л. Кац (сейчас он проживает в Израиле).

В тот день наша группа работала на складе автомобильных

частей на улице Пулквежа Бриежа. Мне удалось незаметно

пробраться в дальнюю часть здания, там я быстро выкопал ямку

возле деревянного забора, воспользовавшись подобранным

острым куском железа. Быстро закопав жестяную коробку с

бумагами (она по сей день хранится у меня), я вернулся к

своей группе. Только потом до меня дошло, как сильно я

рисковал. Если бы меня поймали, мне бы переломали кости

прямо на месте.

Возвратившись из Германии, из концлагеря, в Ригу, я первым

делом отправился за банкой. Она была на месте, хотя само

место изменилось — теперь там находилась школа.

И тогда я решил, что буду писать воспоминания.

Когда мы собрались в Израиль, возник новый вопрос: как

провезти материалы? Переписанный заново текст занял около 35

тетрадок, и их наверняка заметили бы. Для двух выезжающих

семей последствия могли быть весьма неприятными… Мы приняли

другое решение — перепечатать все на очень тонкой

бумаге[11]. Получилось 90 страниц, через один интервал, и

сверток небольших размеров, в конце концов, попал в Израиль.

Старые тетрадки были уничтожены.

«Погребение» банки с записками в Риге перед депортацией и

«транспортировка» перепечатанного текста в Израиль были

очень опасными моментами в моей жизни. Поэтому я до сих пор

храню эту банку и тонкие листки с текстом, не расстаюсь с

ними.

Все мои попытки познакомить с записями читателей в бывшем

СССР закончились ничем, и я благодарен автору-составителю

«Книги спасения» Л. Ковалю[12] за его настойчивое стремление

открыть мои воспоминания для моих земляков в Латвии и не

только для них.

Правда о том, что я пережил, не ожесточает мое сердце, оно

не хранит зла, не взывает к мести. Мое сердце живет добром и

верой, что никогда не повторится трагедия моего народа. Но

для этого нужна правда о прошлом.

У меня за спиной, не считая гетто, — четыре фашистских

концлагеря. Это немного, но достаточно, чтобы иметь

представление о том, что такое фашизм и каковы его методы

создания «новой Европы».

Кайзервальд, Штутгоф, филиал Бухенвальда в городе Магдебург

и Герден, что около города Бранденбург… Трудно описать все,

что творилось в этих лагерях, легче в немногих словах

охарактеризовать тех людей, которые там свирепствовали.

Говорят — и так, наверное, оно и есть, — что человека от

зверя отличают только три признака: походка, внешний вид и

ум. Надо сказать, что походка у этих «людей» была

человеческая (если, конечно, не считать крайне

нечеловеческий, так называемый «пройсише шритт»[13]).

Внешний вид — почти человеческий, ум — лишь в самой малой

степени человеческий. Разве разумный человек способен сбить

другого человека с ног и затоптать его так, чтобы превратить

голову в лепешку? Разве можно сказать, что человек обладает

умом, если он способен поманить ребенка конфетой, попросить

его открыть рот и вместо конфеты, на глазах у матери, кинуть

в горло кусок горячего свинца? Разве человек, обладающий

разумом, будет делать на живом человеке эксперименты, опыты,

какие обычно проводятся на крысах и кроликах в лабораториях

или на трупах в анатомикумах?

А ведь фашисты все это делали. И этого забывать нельзя!

Забыть это — означает допустить возможность нового мирового

пожара. Прошло уже 22 года с начала того пожара, тушить

который пришлось целых четыре года. За эти четыре года

сгорели многие миллионы людей, и шесть миллионов из этой

огромной цифры — только евреи.

Гитлеровская Германия была буквально покрыта концлагерями,

носившими различные названия: арбайтслагер,

концентрационслагер, фернихтунгслагер, тотенфабрик,

штютцпункт и т. д. Надо сказать, что только этими названиями

они и отличались друг от друга, а содержание их было почти

одинаковым — ведь основной целью этих лагерей было

физическое уничтожение людей. Гитлер задолго до войны

переориентировал целый ряд текстильных фабрик на

производство исключительно полосатой ткани; целый ряд

металлообрабатывающих предприятий — на производство лишь

только колючей проволоки. И все это для того, чтобы одеть

многие миллионы мирных жителей в арестантскую одежду,

заключить их в герметически закрытое пространство, где целые

народы Европы были обречены на гибель.

Прошло почти четверть столетия… В эти годы я не раз

принимался писать свои воспоминания; начинал, затем

откладывал и начинал опять. Я видел немало фильмов о том

времени, но они отображают лишь небольшие фрагменты этой

мировой бойни.

Анна Франк — эта девочка своим дневником потрясла весь мир.

А ведь в каждом гетто была своя семья Франк…

Убийц судят… И — оправдывают. Срок, говорят, прошел. Выходит

так, что убийца может искупить свои грехи и на свободе — для

этого лишь нужно, чтобы минуло 20–25 лет; не все ли равно,

где и как прошли эти годы, главное — убийца на свободе!

Когда началась война, мне было 27 лет. Сейчас, когда я уже

вдвое старше, чувствую, что откладывать больше нельзя: как

бы не стало поздно!

А рассказать я должен, должен потому, что людям надо это

знать, надо, чтобы об этом не забывали будущие поколения.

Середина 1960-х гг.

Врачи в гетто

Медицинской помощи в гетто не было, и это было естественно:

ведь народ был обречен на уничтожение, для чего же лечить

людей? Врачи, если эсэсовцы сочли их физически крепкими,

должны были по утрам выходить вместе со всеми на работу:

убирать мусор, пилить и колоть дрова, грузить и т. д. Были

среди врачей и знаменитости, люди с мировым именем[14].

В гетто находился известный профессор Минц[15]. Профессора

Минца я знал с 1935 года, когда мой отец лежал в

хирургическом отделении «Бикур — Холима»[16]. И вот этот

человек теперь здесь, лишен свободы, лишен возможности

делать людям только хорошее, возвращать им здоровье, жизнь,

счастье — только потому, что он еврей… Худой, истощенный,

стриженный наголо, с высоко поднятой головой, — таким его

всегда можно было видеть на улицах гетто. Этот человек,

гордость рижского еврейства, всегда говорил, что несмотря на

мрачную, до предела печальную ситуацию, всем зверствам рано

или поздно будет положен конец. В этом он убеждал всех, и

действительно он как-то умел, хоть ненадолго, но вселить

искру надежды. Часто видели его на улицах гетто, и если бы

на нем был белый халат, можно было подумать, что он ходит по

коридорам больницы. Старый профессор, блистательный хирург

оказался и отличным организатором. Он организовал

медицинскую помощь в гетто, приобщив к этой работе всех

находящихся там врачей.

Среди них был доктор Л. Рогалин, замечательный знаток своего

дела; доктор Израиль Яворковский, крупный специалист по

заболеваниям крови; доктор Давид Бловец[17] (умер от

инфаркта уже после войны); доктор Виктор Гольдберг — доцент,

известный уролог, доктор И. Вольперт, отоларинголог (умер в

конце 1950-х годов в Риге); молодой способный врач, уроженец

города Кулдиги — доктор Бруно Май[18], который позже погиб

от полученных ран недалеко от реки Эльба, и другие. С

минимальным набором самых необходимых инструментов и тайно

доставленных запасов лекарств врачи оказывали помощь,

спасали жизнь людям, которые страдали и были уже обречены на

смерть.

Видных специалистов-медиков часто вызывали в город для

оказания срочной медицинской помощи в особенно серьезных или

опасных случаях, когда заболевали члены гестаповского

генералитета или кто-то из их семей. Доктор Бловец, которого

я очень хорошо знал, рассказывал мне, как в таких случаях

реагировал профессор Минц. Смело, без боязни, твердо и

решительно, он говорил: «В созданном вами для нас режиме

жизни человек морально и физически полностью разрушен и в

таких условиях врач не в состоянии еще и оказывать помощь

другим». Или же: «По законам немецкого нацизма, евреи лишены

всяких прав работать в качестве врача и арийским пациентам

не положено обращаться к врачам-евреям». И профессор наотрез

отказывался идти лечить.

Как-то раз на центральной улице гетто — улице Лудзас —

избиению подвергался какой-то молодой человек, прибывший в

гетто инвалид, хромой с детства. Избивали его за то, что при

отборе людей для Малого гетто туда не должен был попасть

больной с физическим недостатком. Такие подлежали

уничтожению уже во время первых, больших акций. Значит, при

отборе этот молодой человек скрывался, точнее — он

проскользнул мимо акции благодаря «немецкой точности». Она

заключалась в том, что если истек намеченный отрезок времени

— обреченные на смерть получали отсрочку до следующей акции.

Так было и на этот раз. Человека тут же на центральной улице

избивали до смерти. Убийцы в этом были заинтересованы, чтобы

избежать выговора за то, что еще не уничтожен еврей-инвалид.

Человек еще стонал… значит еще был жив. Однако убийцы велели

его отправить на кладбище в полуживом состоянии. Тут

оказался профессор Минц. «Это ведь и по-немецким законам

недопустимо, чтобы хоронили полумертвого человека», —

настаивал он и добивался отправки человека домой, а не на

кладбище. Убийца согласился, но сказал: «Пускай сдохнет

дома, но ты, доктор, дер швайне кунде[19], не смей ему

оказывать помощь, мы за этим будем следить».

Старое еврейское кладбище в Риге, разрушенное немецкими

фашистами

Мой друг, Борис Манделькорн[20], был среди попавших под

подозрение за ввоз в гетто оружия. Ничего не смогли добиться

от Бориса во время допроса. Тогда немцы зверски его избили и

выбросили вниз головой со второго этажа. К неподвижному телу

подошел гитлеровец-убийца Тухел и велел нести его на

кладбище. Но тут подскочил профессор Минц и велел тело

отнести к нему, в медпункт, где Борис в течение десяти дней

лежал без сознания. Все это время профессор Минц и доктор

Рогалин следили за его состоянием, и на одиннадцатый день,

когда Борис открыл глаза, профессор сказал: «И все-таки он

будет жить!». И Борис Манделькорн выжил, спасся и теперь со

своей семьей проживает в Израиле.

Последний раз профессора Минца я видел в Штутгофе, где и

прервался его жизненный путь[21].

Были в гетто врачи из Германии, Австрии. Этим врачам было

разрешено, в отличие от других, взять с собой в гетто

маленький чемоданчик с инструментами. У остальных врачей при

входе в гетто было отнято все.

К одному из таких известных врачей мне пришлось обратиться

за консультацией и помощью. Это была женщина-врач из Австрии

— доктор Ротшильд, специалист по глазным болезням.

У меня на нижнем веке левого глаза образовалось затвердение

величиной с большую горошину. Сначала я обратился к одному

фармацевту, работавшему вместе со мной грузчиком в порту. Он

меня напугал, сказал, что это серьезное дело, что я могу

потерять зрение, если не будет своевременного медицинского

вмешательства. Судьба слепого была известна — фашисты

расстреливали ослепших не только евреев, но даже и

немцев[22]. На следующий же день я пошел к Ротшильд. В

Австрии, в Вене попасть к ней на прием было куда сложнее,

ибо пациенты съезжались из многих стран Европы. Здесь, в

гетто, она жила в маленьком деревянном домике, где были две

комнаты и кухня. Жили в этой квартире четыре семьи. Кухонька

была крохотная, здесь она и жила, здесь же был и ее

«кабинет». У окна — старый стол, две табуретки и маленькая

тумбочка — вот и вся мебель. В углу стояло что-то покрытое

белой простыней. Кажется, это была ее раскладушка в

сложенном виде. На столе под стеклянным колпаком лежал хлеб,

рядом — жестяная коробка, в ней могла быть соль или

маргарин. В другом углу, у стены, стоял тот самый маленький

чемоданчик, который ей разрешили взять с собой в гетто. Я

удивился, как она сумела даже в этих условиях сохранить

педантичный порядок.

Руины рижской синагоги, разрушенной нацистами

Доктор приняла меня очень приветливо, я почувствовал, что

она готова мне помочь. Основательно обследовала, расспросила

и записала в книгу регистрации истории болезни. Заметив, что

меня все это приводит в изумление, она сказала, что

старается вести прием пациентов так же, как и в Вене. После

тщательного осмотра доктор сказала, что необходима операция

и что она может это сделать в любой день после работы, то

есть по возвращении из города. Но так как лучше всего,

конечно, оперировать при дневном свете, то советует прийти в

воскресенье. Откладывать нельзя — промедление может

оказаться опасным для глаза.

В ближайшее же воскресенье в два часа дня я отправился на

операцию. Кроме доктора Ротшильд, в кабинете, то есть на

кухне, находилась еще одна врач, которая, по ее словам,

работает здесь в качестве медсестры. Обе были в халатах.

Доктор сделала местную анестезию, и я только помню, что

операция длилась долго. Я не испытывал никакой боли.

Работала она с удивительной ловкостью. Забинтовав глаз,

доктор выписала мне рецепт на получение в аптеке бинта. Я

попросил в аптеке оставить мне эту записку на память. Вот

что в ней было написано: «Западноевропейский врач просит о

выдаче бинта для глаза восточноевропейского пациента».

Уходя, я спросил доктора, чтó я мог бы для нее сделать, то

есть чем отблагодарить. Она сказала, что, если это не

связано с риском для жизни, она бы хотела получить полено

дров. Я очень старался выполнить эту просьбу. Но несколько

раз пришлось бросать полено у самых ворот.

И все-таки однажды я решил рискнуть…

В один миг я очутился в помещении охраны. В сознании

мелькнуло, что это мой последний путь.

Маленький темный коридор вел в штаб охраны, который занимал

две или три комнаты. Передняя комната слабо освещена, окна

завешены. У одного окна — стол со стульями. На столе —

тетрадь для записей, пепельница, полная окурков, которые

также валялись на столе вместе с коробками сигарет. Здесь же

стояли графин, бутылка, стаканы. У стены — табуретка. В

комнате трое солдат в эсэсовской форме. Один из них сидел за

столом. Дверь, которая вела в соседнюю комнату, была

полуоткрыта; доносился разговор пьяных, женский шепот.

Разговаривали на немецком и латышском языках. Хвастались,

как хорошо справились с каким-то делом; говорили они о

еврее, которого, еле живого, выбросили передо мной из будки.

Со мной охранники не торопились. Минуты две, которые

показались мне часами, я стоял у дверей в ожидании

неизбежного. Медленно, не спеша, один из охраны подошел к

табуретке и так же медленно, улыбаясь, поставил ее передо

мной, сильно прижав к моим коленям. Человек, сидящий за

столом, скомандовал:

— Шаг назад и раздеться догола!

Поспешно выполняю приказ и через пару секунд уже стою,

сбросив ботинки, в одном нижнем белье. Спрашиваю: «Снять и

белье?» и, не ожидая ответа, снимаю последнее. Охранников,

наверное, удивило, что я так послушен и внешне спокоен. Имей

они совесть, им было бы стыдно всего происходящего, но стыда

и совести у этих людей не было…

Я отлично понимал, чтó должно было произойти: меня будут

бить плеткой, которая уже появилась на столе. Новая команда:

— Шаг вперед, нагнуться!

— Роллен (Катать!) — эта команда была дана солдату с

плеткой.

Сгибаюсь над табуреткой и получаю первые четыре удара.

Пауза. Знаю, что это еще не все. Думаю: четыре уже получил,

а будет десять или пятнадцать ударов. Получил десять. Каждый

следующий казался больнее предыдущих. «Встать!» Встаю

медленно. Боюсь торопиться, чтобы не дать садистам повод

начать все сначала. Кроме того, встать быстро, распрямиться,

было и невозможно — избитая спина болела. Выпрямляюсь — и

тут же получаю удар в лицо, так что в глазах потемнело и

посыпались искры. «Одеваться быстро, и убирайся!». Мое белье

и остальная одежда разбросаны по комнате. Носки, шарф, шапку

не могу найти. Не зашнуровав ботинок, с пиджаком и пальто в

охапке, бросаюсь в темный коридор. И — еще удар… Это

спрятался один садист, чтобы встретить меня кулаком. От его

удара падаю, но быстро вскакиваю на ноги.

Бегу по двору. Там за каждым деревом — садист. Пробираюсь с

трудом через опасную зону и останавливаюсь, чтобы прийти в

себя. Добраться до дома мне помогают товарищи, которые

обычно здесь ожидают возвращения очередной жертвы. Бывало,

что жертва и не возвращалась, а лежала, убитая, до утра у

будки или где-то под деревьями… Иду шатаясь, кажется —

вот-вот упаду. Двое товарищей держат меня под руки.

Чувствую, как кровь застывает на лице. Товарищи стирают ее

снегом. Выплевываю изо рта кровь и два зуба, три — шатаются.

С трудом выбираюсь из опасной зоны. Теперь уже не тороплюсь.

Медленно одеваюсь. Кто-то мне помогает. Носки и шарф где-то

потерялись, может — остались в домике охраны. Решаю пока

домой не идти — невозможно в таком виде показаться

родителям. Захожу к соседу, чтобы кое-как привести себя в

порядок, прежде чем отправиться к своим.

Было уже поздно. Меня начало знобить, еле удерживаюсь от

дрожи. Это реакция на только что пережитое. Едва меня стали

расспрашивать, как это случилось, со мной началась истерика.

Мне дали кипяток с сахаром и стали отговаривать от мысли

идти к своим, чтобы не пугать родителей, — так сильно я был

изуродован.

Ночью украдкой, чтобы никого не разбудить, я пробрался в

нашу комнату. Только сестра Элла меня ждала, не спала — она

обо всем знала. Утром так же незаметно я ушел на работу. Все

мое тело было синее от побоев, лицо — тоже в синяках,

распухшее. И я еще долго старался не попадаться родителям на

глаза.

Охрана долгое время меня больше не трогала, однако в аллее я

не раз попадался под удары, хотя и старался, как заяц,

петлять, бегать зигзагами.

Каждое утро, становясь на работу, мы узнавали друг от друга

последние известия об индивидуальных и групповых акциях

террора в отдельных квартирах, домах или районах гетто. Люди

жили, не зная покоя ни днем, ни ночью; их нервы были как

натянутые до предела струны. Особенно тревожно было по

ночам.

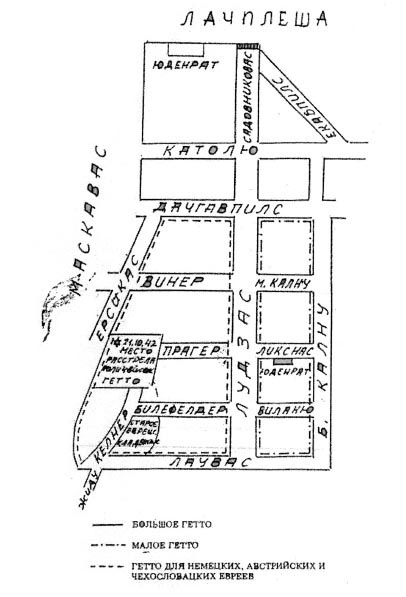

План Рижского гетто, составленный автором

Вдоль тротуара возле нашего домика была протянута колючая

проволока. Мимо постоянно прохаживалась охрана. Стреляли по

ночам в окна. Мы с отцом тут же, в темноте, чинили шторы

затемнения, буквально под огнем охраны. Зажечь спичку было

нельзя — тогда сразу расстрел всех жителей дома. С трудом

чинили выбитые окна кусками стекла. Картон ставить не

разрешалось — это, сказала охрана, портит фасад.

Особенно зверские расправы происходили зимой 1941–1942

годов, когда дела на фронте стали хуже. Это обитатели гетто

соответственно почувствовали на себе.

Можно было считать, что день закончился удачно, если при

возвращении вечером домой прошел охрану живым. Бесконечные

ночные облавы, тревоги, стрельба в окна — само по себе

являлось средством медленного массового уничтожения людей в

гетто. Люди выглядели страшно: измученные, напуганные, еле

живые… <…>

«Карнавалы». Последняя акция уничтожения детей

Нередко по воскресеньям, ради развлечения своего и своих

жен, эсэсовцы брали кого-нибудь из Кайзервальда к себе

домой. Сначала заставляли сделать какую-либо домашнюю

работу, а потом натравливали на него собаку-овчарку. Собака

буквально рвала куски мяса из человека, который тщетно от

нее защищался. Эсэсовец и его жена забавлялись этим

зрелищем. Защищаясь, несчастный не имел права тронуть

собаку: револьвер фашиста был наготове. Кончалось это тем,

что человека выносили или загрызенным собакой, или убитым за

то, что посмел ударить животное.

Издевательства над людьми принимали в Кайзервальде массовый

характер, когда там проводились так называемые «карнавалы».

Они представляли собой следующее: всех заключенных загоняли

в барак, койки отодвигали в стороны так, чтобы преградить

доступ к двери и окнам. Последние открывались. Убийцы-капо,

а также наиболее «способные» ассистенты Зауэра с кулаками

набрасывались на людей, избивали их и гнали из барака.

Пролезть по койкам, чтобы выбраться через окно или дверь,

было очень трудно, даже если это делать без паники, а тем

более невозможно в мечущейся толпе, под градом бесчеловечных

побоев. Обычно все проходы сразу же забивались застрявшими

между коек людьми. Тех же, кому удалось полуживыми выбраться

на улицу, ожидал новый град побоев. Такие «карнавалы» обычно

оканчивались смертью скольких-то людей, еще больше

оставалось изувеченных, а калекам в лагере было не место —

таких сразу же изолировали и отправляли навсегда. Если

«карнавалы» случались по воскресеньям, то зрителей-эсэсовцев

набиралось особенно много, а нередко они приходили со своими

женами. Пьяный хохот сливался с воплями избиваемых, создавая

своеобразную леденящую душу «карнавальную симфонию».

Напряженные минуты мы переживали, как правило, ежедневно по

утрам и вечерам, а в отдельных случаях и в течение целых

суток. Это — на апеле. Формально апель означал проверку

наличия заключенных в каждом бараке. Проверяли, не сбежал ли

кто, или отсутствует по какой-либо другой причине. Как

правило, каждый апель сопровождался для нас все новыми,

искусно придумываемыми унижениями и мучениями. На апеле

людей вызывали не по фамилии, а по номеру. Поскольку никто

из нас не имел никаких человеческих прав, то считалось, что

фамилия, конечно, нам не нужна. Поэтому каждого вызывали по

номеру, который был намалеван на тряпке, пришитой к куртке

из полосатой ткани.

После переклички апель еще не заканчивался. Независимо от

погоды стоять приходилось часами. Расстояние между рядами

было широкое, так что эсэсовцы свободно расхаживали между

нами, всячески унижали людей, били по лицу или спине

специальными длинными плетками, пинали куда попало, кололи

шилом. Самым мучительным было, когда приходилось ложиться и

вставать по команде. Особенно трудно это давалось пожилым и

в дождливую погоду. Прекращали эту «физкультуру» лишь тогда,

когда одежда промокала насквозь. Заставляли нас также сидеть

на корточках — час, два и даже больше. Если при этом

кто-нибудь шевелился, добавлялся лишний час. Нередко это

длилось до полуночи, и тогда нас загоняли в бараки без

обычного «ужина».

Очень мучительно проходил апель, когда отбирали людей на

штюцпункт. Порядок отбора каждый раз был различен — в

зависимости от того, кому из эсэсовцев это поручалось.

Некоторые ориентировались на внешний вид заключенных. Другие

руководствовались определенными числами, то есть отбирали

каждого второго или третьего, или пятого, и никто не знал и

не мог угадать, где занимать место на апеле. Каждый раз это

было непредсказуемо. Словом, становясь на апель, каждый сам

выбирал себе судьбу. Родные браться боялись становиться на

апель рядом, - чтобы не случилось так, что одному придется

остаться, а другому — идти на смерть. Поэтому братья обычно

стояли врозь. Бывало, что обоим выпадало остаться в живых, а

случалось, что братья встречались в группе отобранных.

В Кайзервальде находился один венгерский еврей по фамилии

Веспиреми. Он был художник-портретист и скульптор. Приехал

он в Латвию в 30-х годах. Влюбился в одну девушку-красавицу

из Кулдиги. Сам он тоже был красив, напоминая внешностью

киногероя. Они поженились и жили очень счастливо в Риге. С

приходом немецких оккупантов жена Веспиреми была убита в

одном из первых массовых расстрелов в гетто. Сам Веспиреми

прошел несколько эсэсовских лагерей и очутился в

Кайзервальде. Он был очень одаренным художником. Палачи-капо

и в особенности Икс пользовались его талантом для увеличения

портретов, главным образом женских. Такие художники были в

лагере, и у всех имелись заказчики. Один известный

портретист в лагере носил имя, вернее псевдоним — Руди.

После освобождения он работал в кинопрокате и писал рекламы

для кинотеатра «Рига». Руди умер от инфаркта в начале 50-х

годов.

Но и этим людям в лагере приходилось нелегко. Однажды

Веспиреми попал в шонунгсблок зверски избитым за

медлительность в работе. Не убили его лишь потому, что у

него были незаконченные заказы. Когда Веспиреми немного

оправился, его перевели в барак с правом пару дней не

выходить на работу. Такие временно освобожденные от работы

не должны были присутствовать на апеле.

Очередной апель. Осень. Вечер. Темно. Перекличку проводит

Икс. Пересчитывает несколько раз. Одного заключенного не

хватает. Икс от злости колотит одного, бьет другого. Требует

сказать, кто убежал. Старший по блоку просит разрешения

пойти в блок и проверить. Икс разрешает. Старший

возвращается и докладывает, что один из заключенных

находится в бараке. Слышно, что кто-то стонет на одной из

коек, но в потемках он не разглядел, кто именно. Да это для

нас и не важно. Главное, что человек нашелся — значит, не

возьмут заложников на штюцпункт. Зато Икс, уже точивший зубы

на заложников, недоволен. Он решает сам зайти в барак и

посмотреть, кто это позволяет себе остаться в блоке, когда

освобожденных от апеля по списку не значится. Через

некоторое время довольный Икс выходит из барака и говорит:

— Действительно, там был один, но я его тут же прикончил (Их

хаб ин шон умгелегт), заставил замолчать.

Было уже поздно. Апель сильно затянулся. Выносят из барака

труп, и мы заходим в помещение. Кого «заставил замолчать»

Икс, кого он убил, никто не знает и никто даже не

спрашивает.

На следующее утро после апеля и так называемого завтрака,

перед распределением на работу приходит Икс и спрашивает о

Веспиреми, — заказанные ему карточки должны быть готовы.

Ему докладывает старший по бараку:

— Господин капо, Веспиреми вами вчера вечером был убит в

бараке при апеле.

— Что?! — изумляется Икс. — Ну что ж, ему не повезло, — и он

уходит, приказав передать карточки Руди.

В лагере Кайзервальд были и такие евреи, которые оказались

хорошими помощниками эсэсовцев. Они очень грубо и жестоко

обращались со своими братьями по несчастью, пойдя на эту

грязную, позорную работу ради лишней тарелки супа и куска

хлеба. Мы их, конечно, ненавидели и готовы были при первой

возможности расплатиться с ними. Их, правда, было немного,

но зато они всячески старались быть «на высоте». Одним из

них был некто Гликсман — очень грубый, можно сказать бандит.

Он избивал людей в присутствии эсэсовцев особенно зверски.

Впрочем, он старался и тогда, когда их рядом не было. Еще

хуже был Каган. Однажды и мне попало от него. Он избил меня

за то, что я воспользовался уборной в непредназначенное для

этого время. Надо сказать, что уборной разрешалось

пользоваться только в определенные промежутки времени, и,

конечно, образовывалась такая очередь, что нередко

приходилось покидать уборную раньше, чем требовалось, чтобы

стоящие в очереди продвигались быстрее, иначе на ожидающих

сыпались удары плетки.

Помню, в тот же день вынесли одного молодого человека из

барака в амбулаторию к Болеку. Врачи-хирурги, находившиеся

среди нас, установили у него аппендицит, который, по всем

признакам, был гнойный и лопнул. Так как считалось, что

хирургическое вмешательство ни к чему, то его при полном

сознании отправили на уничтожение. «Будь здоров!», — сказал

он мне, когда его увозили. «Пока!», — отвечал я. Мы

обменялись сочувствующими взглядами и прекрасно поняли друг

друга…

В эти же дни у меня произошла «встреча» с капо Ханнесом. Мы

таскали песок в бумажных мешках-крафт; при этом я

споткнулся, упал, и песок высыпался. Ханнес бросился на

меня. Я думал, что он меня убьет. Он так дал мне по голове

раза два-три, что я тут же сел, из носа и рта хлынула кровь.

Вылетели и зубы, которые уже давно шатались. Ханнес

продолжал бы меня «обрабатывать», если бы другой из моих

товарищей не совершил такое же «преступление» и не отвлек

тем самым внимание от меня. На этой работе у Ханнеса дела

было по горло — так много оказалось тех, кого следовало

наказать.

Акции уничтожения евреев всегда в первую очередь касались

пожилых и детей. Со старыми почти полностью уже

расправились, почти всех успели ликвидировать. А дети еще

оставались, хотя против них проводилось немало специальных

акций. Проводились они тщательно, с большой пунктуальностью.

Заранее объявлялись часы — точно от 8 до 12. Если кому-то из

детей удавалось скрыться на это время, то после 12 часов они

могли смело выходить из своего убежища и никто их не трогал.

Таким образом некоторые дети уцелели, и теперь их собрали из

всех лагерей Латвии в Кайзервальд. Кроме них здесь оказались

дети из Литвы и других мест, оставшиеся чудом в живых.

И вот в Кайзервальде объявлена последняя акция уничтожения

детей. Об этом известили вечером на апеле. Согласно приказу

высших местных властей акция должна быть проведена на

следующий день с 8 до 12 часов. В лагере царило общее

волнение весь вечер и всю ночь. Никто не спал. Мне это очень

напоминало кошмарную ночь в лагере на улице Уденс перед

такой же акцией.

В эту ночь в Кайзервальде люди не спали не из-за

переживаний, а потому, что все были заняты, особенно родные

детей, их спасением. Причем делать это надо было так, чтобы

никто из охраны ничего не заметил.

В одном углу лагеря были сложены в штабеля ящики из-под

полевых телефонных аппаратов, так называемые

фальдфункаппарате. Ящики были деревянные, крепкие и емкие.

Лежали они долго и были почти засыпаны мусором. Заключенные

разобрали эти ящики, поместили в них сколько было возможно,

оставшихся детей (до 10–12 лет) и потом снова уложили ящики

в штабеля, приведя все в прежний вид. Только тогда, когда

все было сделано окончательно, лагерь улегся спать. Все

прошло как будто благополучно, никто ничего не заметил.

Наступило утро. И вдруг вместо объявленного апеля Зауэр и

его команда направляются прямо в тот угол лагеря, где стояли

ящики. Оказывается, один охранник из ночной смены видел все

— от начала до конца, и, конечно, наутро доложил Зауэру.

Зауэра сопровождали вооруженные эсэсовцы. Он велел снимать

каждый ящик в отдельности и открывать его перед ним. Если

ящик оказывался пустым, его ставили к забору. Один за другим

ящики кладутся к ногам Зауэра. Открывается крышка, снова

закрывается, и очередной ящик ставится в новый штабель.

И вот появляется первый ящик, в котором притаился ребенок.

Маленькие руки цепляются за края ящика, показывается

худенькое испуганное лицо. Эсэсовец ногой в подкованном

сапоге бьет ребенка по ручкам и ударом по голове заставляет

его присесть в яшике. Зауэр нажимает на курок нагана — раз,

другой. Ребенок затихает. Убитого вынимают и отбрасывают в

сторону, а ящик осторожно и бережно укладывают в штабель.

Чем ниже становятся ряды ящиков, тем чаще в них оказываются

дети. Стрелять в детей Зауэру помогают Хофман, Шулер и

другие заплечных дел мастера. Так заставил Зауэр навсегда

замолчать последних еврейских детей, оставшихся в Латвии.

Эти дети даже не знали толком, зачем их ночью запрятали в

ящики. Когда ящики открывали, некоторые даже говорили

«добрым дяденькам» спасибо за то, что их освободили от

темноты и тесного убежища…

Мы ждали, что за детей в порядке наказания будут взяты

заложники. Но этого не случилось, и мы страшно удивились. Не

говорило ли это обстоятельство о том, что нам было известно

– Советская армия-освободительница подходит к Риге? Семьи

немецких захватчиков удирали в свой фатерланд. Гитлеровцы

вывозили ценное имущество, сельскохозяйственные продукты,

демонтировали оборудование заводов; во многих местах

полыхали пожары — горели заводы, почтамт,

хлебопекарно-дрожжевой комбинат и многие другие важные

объекты.

Антифашистские силы внутри города стали действовать все

смелее и эффективнее. Немцы и их прислужники, наконец-то,

поняли, что здесь они не у себя дома. Только фанатик-фашист

еще считал, что колесо блицкрига повернется вспять.

Естественно, усиливалась и охрана Кайзервальда. Однако те,

кто рассчитывали на надежное укрытие в городе, убегали.

Правда, часто оказывалось, что даже самым верным друзьям в

городе верить было нельзя. Очень многие побеги имели

печальный, трагический исход — оканчивались низким

предательством. И неудивительно: геббельсовская

пропагандистская машина, работая в течение этих лет среди

населения, сделала свое дело.

Раз, возвратившись с работы в Кайзервальд, я узнал, что

убежал мой сосед по койке — Крупкин. Нас всех избивают. Все

капо и эсэсовцы кто кнутом, кто дубинкой бьют безжалостно,

но заложников не берут. Ясно, что лагерь ликвидируется,

Зауэр также ликвидирует свой свинарник, увозит целый груз

откормленных свиней. <…>

«Я запихну тебя в печь!»

Шли первые дни октября 1944 года. Мы точно знали о ходе

событий на оккупированной территории советской Латвии и

каждый день ожидали известия об освобождении Риги.

Утро. Как всегда, капо собирает людей в свои команды. Все

уже известные мне своей жестокостью капо прошли мимо, мне

удалось избежать их. Вдруг появляется один незнакомый нам

капо, по внешнему виду — зверь. Отбирал он себе большое

число заключенных — человек 50 с лишним. Я попал к нему.

Оказалось, что это капо команды крематория.

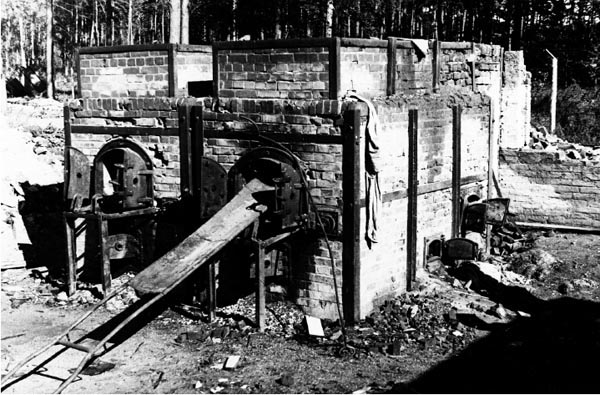

Штутгоф. Развалины крематория

Предстоял страшный день. Ведь нам придется своими глазами

увидеть тот район лагеря, к которому мы обычно боялись даже

приблизиться, чтобы не смотреть на страшное зрелище —

уничтожение людей.

Команду разделили на две части. Одна часть получила задание

подвезти к крематорию уголь, а вторую часть направили на

работу в самом крематории.

Известно было всем, — в том числе и тем, кому не хотелось

этого знать, — что фашистская армия неудержимо отступала.

Сознавая, что гибель уже совсем близка, фашисты стали

усиленно уничтожать следы своих зверских злодеяний,

превращая все живое в лагере в пепел. Крематорий работал на

полную мощность день и ночь. Но чтобы скрыть это, фабрика

смерти была сверху замаскирована, то есть словно накрыта

огромным пологом защитного цвета. Для этого вокруг

крематория вбивали в землю столбы высотой около трех метров

на равном расстоянии друг от друга. И вот рыть ямы для этих

столбов пришлось той команде, в которую попал и я.

Страшно было смотреть в сторону здания, где человеческие

тела превращались в пепел; смотреть на лежащие вокруг

одинаковые конусообразные кучи этого пепла. Страшно было

смотреть в сторону газовой камеры, где обреченных на смерть

людей предварительно отравляли газом отнюдь не для того,

чтобы облегчить им страдания, а для того, чтобы облегчить

работу палачей, так как живой человек неохотно лезет в печь…

Мы знали, что из-за перегрузки газовой камеры газификация

проводилась очень поспешно и нередко людей заталкивали в

печи еще полуживыми.

Штутгоф. Газовая камера

Нас, приблизительно половину всей группы, расставили вокруг

крематория на равном расстоянии — около 5–6 метров — друг от

друга. Каждому дали лопату. (Обычно нашему брату давали

лопату для «самообслуживания» перед расстрелом.) Начали

копать. Верхний слой земли оказался твердым, и хотя это был

тонкий слой как будто утрамбованного гравия, нам, при наших

силах, было очень трудно пробить его. Зато дальше копать

стало легче.

Почти вся наша группа была из Риги, и все мне были знакомы.

В ней находился Сема Соркин[23], которого иногда назначали

для перевозки угля.

Хорошо помню тех, кто копал рядом со мной: Иозефат — с левой

стороны, Ицхак Мацкел — с правой. Последний был знаком мне с

детства, он примерно моего возраста, тоже из Кулдиги. Он

также спасся и сразу же после войны добрался до Израиля, где

проживает и сейчас со своей семьей.

Он тогда обратил наше внимание на трагически-трогательное

зрелище. У окна барака, прилегавшего к газовой камере, куда

в предыдущий день была отправлена очередная партия в

основном старых людей для кремирования с предварительной

газацией, стоял наш общий знакомый — старик из Кулдиги. Он

был в талите и во весь голос читал молитву.

Следует отметить, что многие евреи сумели на всем своем

адском пути сохранить кто талит[24], кто молитвенник, кто

даже тфиллин[25]. Были и такие, которым удалось сберечь все

эти принадлежности, и часто можно было их увидеть в тфиллине

и талите. Некоторые капо и эсэсовцы не мешали этому. В

Йом-Кипур некоторые заключенные не выходили на работу и

молились весь день, и им не мешали.

Невольно, как будто во сне, я стал думать о том, что,

наверное, совсем не страшно было осужденным на смерть на

улице Жиду, около гетто… Они сами копали себе могилу, куда

было так легко свалиться после выстрела… Там была такая же

мягкая песчаная почва, и сама смерть была легкой — если

только стрелок был метким…

Охваченный этими мыслями, измученный, я оперся на лопату и

на мгновение перестал копать. Немедленно — сильнейший удар

ногой сзади. Я падаю, но тут же вскакиваю на ноги. Передо

мной стоит капо крематория — самый свирепый убийца во всем

Штутгофе.

— Варум арбайтест ду нихт? («Ты почему не работаешь?») — С

этими словами он забирает у меня лопату и принимает мою

позу, то есть одной ногой наступает на лопату. Я отвечаю:

— Герр капо, их арбейте («Я работаю, господин капо»). Он

отдает мне лопату, но выкрикивает:

— Ахтунг! («Внимание!»)

Все прекращают копать, поворачиваются, и он, не повышая

голоса, говорит мне:

— Если до двенадцати работа не будет закончена, то я запихну

тебя в печь! — При этом он смотрит на свои наручные часы,

очень большие и толстые (очевидно, отобранные у

военнопленного) и уходит.

Ребята переглядывались, время от времени сочувственно

смотрели на меня, а я старался смириться со своей судьбой,

так как видел свою смерть— она была тут, рядом. Было ясно,

что близок конец всех моих мук. Я продолжал копать чисто

механически, видя перед собой, как будто на кинопленке, всех

своих близких, которых давно уже нет на свете и которым я

завидовал, что у них уже позади то, что мне предстоит через

час или чуть позже. Я копал и думал о тех, которые вот точно

так же рыли себе могилу. Но они хотя бы знали, что раздастся

выстрел — и всё, а как это произойдет со мной? Ведь за месяц

жизни в Штутгофе я не слышал ни одного выстрела — здесь

только вешали и сжигали. Наверное, сначала меня оглушат

ударом по голове кувалдой или топором, — ведь для одного

меня не будут включать газ…

Как легко было им, Цемаху Вайнрейху, Давиду Ковнеру, Иосифу

Юдину, Герману Свердлову и многим-многим другим. Они быстро

копали в мягкую землю на улице Жиду, старались копать

быстрее, и немец, когда яма была готова, тоже не медлил…

А вот и наши ямы, наконец, тоже готовы.

Наверное, скоро уже двенадцать. И действительно — уже

вот-вот 12 часов. Из крематория выходит капо. Смотрит на

часы. Всё готово, но он не уходит, стоит, медлит — ведь еще

пять минут до двенадцати. Медленно забирает лопаты, в том

числе и у меня, уносит их и появляется опять. Спрашивает:

— Во ист дер клейне юде? («Где маленький жид?»)

Я подбегаю к нему. Он спокойно говорит мне:

— Комм мит, лос! («Со мной, быстро!»).

Открывается дверь и я вслед за ним вхожу туда, откуда еще

никто, кроме хозяев лагеря и обслуживающего персонала, не

выходил. Не выходил потому, что у фашистов уже давно

наступил период, когда они уничтожают всех свидетелей своих

злодеяний. Выпустить меня отсюда означало бы выпустить

живого свидетеля, того, кто видел место, где уничтожают

живые существа. Я иду за капо в полном сознании, то есть я

вполне сознаю, что мне предстоит и знаю, как это произойдет.

Индивидуальные жертвы, которые не прошли газовую камеру,

перед сожжением оглушаются топором или ломом. Мне, по моему

физическому состоянию, достаточно дубинки, но я ее боялся

больше, чем топора, так как дубинкой пришлось бы бить два

или три раза, и, возможно, не до конца, а тогда я буду

только полуоглушен, когда попаду в печь…

Стою… Молчу… Жду… Секунды, похожие на часы, дни… Капо

отводит меня к умывальнику, около которого на полу стоит

ведро. Дает мне ведро и говорит:

— Вылей два-три ведра воды на мелкое топливо там, в углу,

чтобы лучше разгорелось.

А сам идет к дверям, которые были полуоткрыты, и говорит:

— Их гее фанкухен эссен, их бин глейх цурюк («Я иду блины

есть, скоро вернусь»).

Я делаю, как он мне сказал. А вдруг я его неправильно понял?

(Я тогда не знал, что если уголь очень мелкий, то его

следует мочить водой, чтобы он лучше горел.) Но решаю делать

так, как понял. Медленно иду за вторым ведром воды к

умывальнику. Когда выливаю его, появляется капо. Он заметил,

как я на пути от умывальника к топливу обходил лежащих на

полу около топки мертвецов. Он вырывает у меня ведро.

Наливает в него из крана воды и, идя к топливу, топчет трупы

и ругается — надо идти по прямой, а не обходить мертвецов.

Трупы лежали с открытыми ртами, как будто, глядя на меня,

смеялись, улыбались… Рты были открыты, так как у мертвых

специальными клещами были вырваны зубы. Это делалось почти

со всеми жертвами газации в поисках золотых зубов. Рты так и

оставались полуоткрытыми.

Глядя на эти улыбки мертвецов, я подумал, что, может быть,

смерть не так уж страшна. Да, но они ведь были в газовой

камере, мне это не грозит, думаю я, ведь меня туда не

отправят, ради одного меня не станут включать газ… Я все еще

на что-то надеялся в оставшиеся до смерти несколько минут.

Но ведь передо мной стоит зверь, изверг, он-то уж

позабавится. Стою, жду, готовый к тому, что должно неизбежно

произойти…

Капо был пьян: под блины он сумел здорово напиться. Я еще

раньше заметил, что от него разило водкой. Передо мной стоит

зверь — пьяный зверь. Он глядит на меня — я на него. В то же

время я вижу все вокруг. Ищу и нахожу взглядом топоры,

кувалды, дубинки, кирки — все на месте и все сложено с чисто

немецкой аккуратностью. Я жду… И вдруг — яростный звериный

крик:

— Абхауэн! («Вон отсюда!»)

Теперь мне становится страшно, страшнее, чем раньше. Ведь

мне нельзя идти. Я стою на месте… Он не удивляется, он

понимает, почему я стою, а не бегу прочь. Еще раз:

«Абхауэн!». Делаю шаг вперед, затем собираюсь с силами и

медленно делаю второй шаг… Капо у меня за спиной… Я уже

почти у дверей. Замечаю, что он следит за мной… Вот-вот

последует взмах кувалдой — и удар. Но я слышу его дыхание и

свое, — значит я еще жив, еще не свалился… Еще удар

кувалдой… После второго удара я должен быть уже мертв… Но я

даже не упал, как же это может быть?! Ведь я даже не упал…

ведь я стою… И мне даже не больно… И я все понимаю, вижу,

слышу… Стараюсь вспомнить, откуда эти удары взялись, — удары

кувалдой, под которыми и железо меняет свою форму. А тут –

«Абхауэн!» Не может быть…

Передо мной дверь, а за дверью — двор, живые люди.

«Хальт!» Вот он, последний удар, смертельный, окончательный!

«Хальт!» — это то, что он должен был сказать. Это последний

миг моей жизни. Он не имеет права дать мне выйти, он должен

меня убить. Стою целую секунду после окрика «Хальт!» Почему

он медлит с ударом? Я не выдерживаю, оглядываюсь, то есть

делаю то, на что можно решиться только за секунду перед

смертью. Оглядываюсь — это опасно, а что для меня здесь

может быть опасно…

Вдруг капо рукой показывает мне (я еще не верю, что в его

руках нет кувалды) на корзину для мусора с левой стороны

двери. Показывает пальцем на корзину:

— Ним брот аус дем корб! («Возьми хлеб из корзины!»)

Я бросаю взгляд и вижу — корзина до половины наполнена

хлебом: ломтиками хлеба, бывшего в руках и карманах у

осужденных на смерть; рацион, который им давали утром перед

газовой камерой.

— Ним брот, фарфлухтер юде! («Бери хлеб, ты, проклятый

жид!»)

Он уже у дверей комнаты, куда уходил есть блины.

— Ним брот унд хау аб! («Бери хлеб и убирайся!»)

Я уже не вижу его, он зашел в комнату, очевидно, чтобы

доесть блины и выпить водки. С двумя-тремя ломтиками хлеба в

руках, я открываю дверь.

И вот я на дворе. Все это произошло в течение каких-то

десяти минут, потому что мои товарищи еще на улице, у

крематория, и я ухожу с ними вместе. Хлеб по дороге бросаю,

и никто из нашей колонны его не поднимает, хотя всех мучает

голод.

Я на улице, и для меня самое страшное только начинается.

Ведь Штутгоф не выпустит живым свидетеля того, что

происходит в крематории. Но почему капо не убил меня сразу?

Это так мучительно — ходить, стоять, спать и жить рядом с

другими, когда фактически я уже «списан»; моя карточка из

картотеки должна быть выбрана. Все это невыносимо, слишком

медленна и мучительна моя смерть.

Весь день я был одержим манией, что он, этот капо, ходит все

время за мной, чтобы забрать меня. Ведь иначе он не может,

иначе его самого сожгут, а кто же захочет из-за еврея лезть

в печку! Я ни с кем не мог разговаривать, и никто не подошел

ко мне; товарищи боялись напомнить мне, что я самый

ближайший кандидат в покойники.

Вечером был долгий апель, опять надо было стоять на

корточках, а поскольку в колонне многие, не выдержав

неподвижности, шевелились, то велели стоять еще час, вернее

— не стоять, а сидеть на земле, сидеть потому что был

сильный дождь, ливший как из ведра. Наконец, очередной кофе

и ломтик хлеба. Я обычно оставлял его назавтра, но теперь

съел сразу, не надеясь на то, что наступит завтрашний день.

В барак я зашел одним из последних, лег где-то поближе к

двери; не спал, а ждал… Ждал капо крематория. Нарочно лег у

дверей, чтобы при вызове ночью не наступить на кого-либо из

товарищей. Лучше уж тут, поближе к дверям. Меня позовут — и

я пойду, и меньше будет переживаний.

Так это длилось несколько дней. Ходил, ждал, находясь на

грани сумасшествия от всего виденного там, в крематории, и в

преддверии того, что неизбежно меня ожидало… Я подходил к

первому же капо, пришедшему для отбора людей на работу, не

избегал никого, чтобы только не остаться на территории

барака. Один раз пошел на переноску детской обуви, в другой

раз — на переноску песка, был и в кирпичной команде и т. д.

Однажды утром нас отправили на переноску досок в одном углу

лагеря. Мы только тронулись (нас было около 60 человек), как

группа эсэсовцев вошла в наш барак для отбора людей в

газовую камеру. «Комиссия» систематически отбирала таких,

которые или по возрасту, или по здоровью — из-за полученных

на работе побоев и увечий — считались подлежащими списанию,

то есть уничтожению. На этот раз из нашего барака увезли

восемь человек, в том числе моего хорошего друга Гросберга.

Он был польский еврей и приехал в Латвию после оккупации

Варшавы немецкими фашистами. Гросберг с трудом сумел убежать

из Польши, и вот снова попал в лапы гитлеровцев. Мы с ним

были вместе почти все время, начиная с гетто. Последние свои

дни в Штутгофе Гросберг не мог ходить из-за травмы ноги от

ударов дубинкой (в тот день мы вместе работали в лесной

команде, переносили балки). Это и обрекло его на смерть.

Вторым из хорошо знакомых мне людей, отправленных в тот день

в газовую камеру, был Булко — известный портной из Кулдиги,

гораздо старше меня по возрасту (его я знал с детства). По

своему внешнему виду он был похож на мумию — совсем

высохший, слово скелет с натянутой поверх костей кожей

желтого цвета. Несмотря на свой солидный возраст, он был

большим оптимистом и этим напоминал мне моего незабвенного

друга Коцина с улицы Инвалиду.

Шли дни, и каждый вечер я оглядывался на минувший день как

на чудом прожитый. Ни о чем больше я не думал, а только

старался привыкнуть к тому, что было неизбежно. Как только

ночью в бараке появлялся кто-нибудь чужой, а такие приходили

и уходили каждую ночь, я был уверен, что теперь, наконец,

решится моя судьба. Я не мог понять, почему они так со мной

медлили. Ведь неизбежного не избежать, но они тянут, чтобы

подольше меня помучить. Но ведь они рискуют, ведь я могу

рассказать и рассказывал всем товарищам о том, что я видел,

значит, свидетели все равно будут.

Вот этого я и не мог никак понять — как они, вернее, этот

капо мог так «некачественно» выполнить свою работу. Но,

наконец, я пришел к другому выводу: об этом случае, видимо,

узнало эсэсовское начальство и расправилось с капо. Капо был

пьян, он, кажется праздновал день своего рождения.

Пьянствовали они там всю ночь, об этом можно было судить

хотя бы по тому, что в комнате, куда капо ушел есть блины,

слышались голоса, в том числе и пьяные женские. Кроме того,

об этом свидетельствовал и тот факт, что остались

несожженные трупы — ночное задание не было выполнено. Об

этом, наверное, узнало начальство, и самого капо сунули в

печку. Постепенно я стал привыкать к этой мысли. И мои

товарищи тоже считали так.

Об этом случае теперь мне часто приходится вспоминать и

мысленно возвращаться к тем временам. Дело в том, что один

товарищ по несчастью, с которым я как раз в тот день был

мобилизован капо крематория, при любой встрече со мной

напоминает об этом случае. Его зовут Соркин. Он живет в

Риге, на улице Миеру. Вот что он рассказывает:

«В то хмурое осеннее утро эсэсовцы отобрали нас, человек 30

для разгрузки на узкоколейке вагончиков с углем, что

находились рядом с крематорием. Нами распоряжался пьяный

капо из немецких уголовников. Издевался, как мог, а по

окончании работы нас построил в шеренгу во дворе крематория

рядом с газовой камерой и объявил, что теперь нас по одному

поведут внутрь, то есть уничтожат. Кто молился, кто кричал,

паниковал, а некоторым, измученным голодом, было безразлично

— быстрее конец. Когда немец повел первого, мы остались в

ожидании, когда поведут следующего и т. д.

Минут через 10 он выходит живой с кусочками хлеба,

запачканными в крови. Что там с ним делали и что говорил ему

немец, не знаю, но нас, остальных, выгнали с дворика. Этот

эпизод мне запомнился на всю жизнь.

Через 20 лет после войны я случайно встретил человека, в

котором узнал еврея-узника, которого тогда повели первого на

„уничтожение“. Я не ошибся, это был Левенштейн, житель Риги,

с которым мы были вместе в рижском гетто, Кайзервальде,

Штутгофе, Магдебурге. Из той группы никого больше не

встречаю и никого не помню, но того, первого, его лицо, этот

ужас запомнил навсегда»[26] <…>

Послесловие

После четырехлетнего хождения по мукам в гетто,

концентрационных лагерях и лагерях смерти я долго еще

находился под впечатлением зверств кровожадных

убийц-фашистов и их пособников. Тот район Московского

форштадта, те улицы Риги, на которых находилось гетто, те

дома, подвалы, чердаки, дворы и все ужасы, связанные с этими

местами, никогда не забыть не только нам, но и детям нашим и

многим-многим поколениям.

По роду своей преподавательской работы мне в последние годы

часто приходилось бывать в районе старого гетто, и каждый

раз, проезжая по этим улицам, вспоминал я ужасные злодеяния,

хладнокровно совершенные немецкими и латышскими садистами.

Пользуясь обычно маршрутным троллейбусом № 5, я, бывало,

часто выходил на последней остановке улицы Гоголя, то есть

на углу улицы Лачплеша, чтобы пройти по улицам бывшего гетто

пешком и вернуться в воспоминаниях к недавнему жуткому

прошлому.

На углу улиц Лачплеша и Фрунзес (раньше Садовниковас) —

небольшая асфальтированная площадка, которая покрывает

дворик, где находилась фашистская охрана гетто. Стоит там

теперь газетный киоск, покрашенный в коричневый цвет, точно

такой же, каким был покрашен домик охраны. Точно на том же

месте и точно такого же цвета! Какое совпадение!

Бывает, в вечерние часы здесь стоит длинная очередь за

вечерней газетой «Ригас балсс». Эта очередь напоминает мне

длинную очередь на том же месте, очередь, которую выстаивали

мученики пятьдесят лет назад. Лица их были полны страха в

ожидании хорошо известных им «новостей».

А теперь люди стоят и с любопытством ожидают обычных

каждодневных новостей. Газеты пестрят броскими заголовками.

На одной из них на первой странице фотография: иностранцы

посещают мемориальный ансамбль в бывшем концентрационном

лагере Саласпилс. Там во время фашистской оккупации насмерть

были замучены и расстреляны, повешены и умерли от голода

многие тысячи людей разных национальностей.

Нам, очевидцам, чудом оставшимся в живых, не нужен никакой

мемориал, чтобы помнить, будто это было вчера, что здесь,

как раз на этом месте, находилась охрана гетто. Жертвами

стали десятки тысяч заключенных, в основном евреи Латвии,

других стран Европы. Это помним мы, очевидцы, и не забудем

никогда, даже если бы об этом не напоминал маленький

газетный киоск. Но нет ни малейшей дощечки на этом киоске,

чтобы напомнить будущим поколениям, что произошло именно

здесь в те страшные дни войны. Чувствуется какая-то

тенденция: всеми силами скрывать, не дать людям знать.

Почему это? Почему?

Тут же улица Лудзас. Эта улица стала всемирно известной.

Зимой 1941/42 года здесь крови было столько же, сколько

снега. Эта улица по количеству валявшихся трупов напоминала

поле кровавой битвы. Но об этом нет никакой мемориальной

доски!

Здесь, на улице Лудзас, № 4, жил и работал над своим

последним томом исторических трудов 80-летний профессор

Шимон Дубнов, ученый с мировым именем. От первой акции

уничтожения евреев он был спасен, а во время второй акции в

гетто охранник Данцкоп вытащил его на улицу и отправил в

колонну на Румбулу, где 8 декабря 1941 года он был зверски

убит[27].

В этом же доме жил и хорошо известный профессор Минц,

который в свое время лечил раненого Ленина. Он погиб в

фашистском лагере смерти Штутгоф. И об этом нет никакой

дощечки!

Улица Жиду и старое еврейское кладбище. Какие ужасы пережили

здесь ни в чем не повинные жертвы; многие из них умирали

окончательно только под землей. Старые евреи шли туда в свой

последний путь с талитом в руках, чтобы перед получением

фашистской пули закутаться в него. На этом месте сейчас

большой парк с большими деревьями, со скамейками для

отдыхающих, с площадками, где играют дети. Люди беззаботно

гуляют по дорожкам, стараясь не испортить красивые

насаждения, не ходить по газонам. Приближаясь к этому парку,

уже издали нам, очевидцам трагедии, кажется, что земля

колышЕтся, дрожит, стонет, что еще и сегодня под землей

кипит кровь, которая вопиет к небу. В наших ушах вечно будет

звучать песня «Кворим вейнен» («Плачут могилы»)[28].

И здесь никакой памятной доски. Но ведь не только в

Саласпилсе, но и здесь вечно будет слышно сердцебиение

невинно убиенных.

В середине 60-х годов я получил пропуск на суд над шестью

фашистскими убийцами-латышами, которые совершили кровавые

преступления во время немецкой оккупации в Латвии, в городах

Латгалии[29].

На скамье подсудимых сидели трое жителей Латгалии:

КрасовскийС, Басанкович и Вайчук. Три стула были пустыми,

только на спинке стульев — фамилии убийц. Их судили заочно,

потому что преступники скрываются где-то за границей, живут

себе на свободе.

Было много свидетелей — женщин и мужчин, все уже пожилого

возраста. Сдерживая слезы, свидетели один за другим

рассказывали, что творили эти рядом сидящие убийцы. В зале

плакали... Преступники отвечали на задаваемые вопросы, кое в

чем признавались, кое-что отрицали, иногда запутывались в

своих неясных ответах.

В зале мы услышали потрясающий рассказ о гибели раввина

города Резекне[30]. Когда фашисты приказали раввину явиться

в тюрьму, где был назначен сбор евреев города, он туда не

пришел, а отправился сначала в «микве», баню. Затем надел

свой белый китель, поверх — талит и пошел прямо к месту

расстрела. Когда он увидел направленный на него автомат, он

поднял руки к небесам и громко выкрикнул: «Шма,

Исра...!»[31]; - и тут голос прервался, жизнь пресеклась.

Двое подсудимых получили смертный приговор, а Вайчук — 15

лет каторги за то, что партизан села Аудрини он «не

расстреливал лично», а только «помогал», то есть в зимнюю

стужу связывал партизанам руки проволокой и бросал в

грузовую машину. А в акциях истребления евреев все

участвовали одинаково.

Аудрини — село в районе Резекне. Тут образовалась группа

партизан из местных жителей, но всех разоблачили еще до

того, как они начали действовать, то есть тогда, когда они

еще только приводили в порядок свое оружие. Сегодня село

Аудрини полностью превращено в мемориальный ансамбль, все

село отстроено заново, всюду памятники, мемориальные

доски[32].

Но вернемся к событиям, которые происходили в то же самое

время в гетто на улице Виляну, угол улицы Калну. Там был

накоплен и тайно приведен в боевую готовность целый

оружейный арсенал, который, так же как и оружие партизан

села Аудрини, предназначался для использования против врага

— немецких фашистов. И в том, и в другом случаях попытка

организовать сопротивление, к сожалению, не увенчалась

успехом. Однако о еврейских партизанах в Рижском гетто

история молчит. Люди начинают забывать, потому что нет

никаких надписей, где и что произошло. Об этом помнят и

говорят только те, кто был в гетто. Есть кое-какие

воспоминания участников, изданные тут и там[33]. И это все.

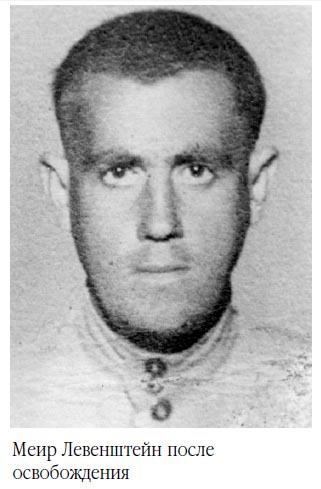

Меир Левенштейн после освобождения

Гетто ликвидировали, и сразу же после войны советская власть

с лихорадочной поспешностью делала все, чтобы восстановить

на этом месте нормальную жизнь: реконструировали дома,

разбили скверы, парки, восстановили заборы, асфальтировали

дороги, поставили скамейки для зрителей, устроили площадки

для выступления художественной самодеятельности. По

субботним вечерам здесь плясал и веселился народ — здесь,

где под самым асфальтом, кажется, еще не остыла еврейская

кровь. Все было сделано для того, чтобы никто не знал, что

здесь, на этой территории, в этой стороне Риги в течение

четырех лет немецкие фашисты и их латышские прихвостни

устроили самую настоящую бойню, следы которой с первого дня

скрывала власть сверхгуманного миролюбивого

интернационального строя. Но как бы они ни старались скрыть

то, что запечатлено в многочисленных томах истории самого

кровавого периода столетия, эти могилы без памятников

останутся мемориальным ансамблем для всего мирного

еврейства, для справедливого человечества.

В другом районе Риги, недалеко от Киш-озера, в районе

прекрасного дачного места Межапарк, в старом Милграбене

находился лагерь смерти Кайзервальд. Это был такой же лагерь

смерти, как Бухенвальд, Штуттгоф и другие. После войны все

бараки этого лагеря вместе с инвентарем уцелели. Скульпторам

и архитекторам здесь делать было нечего — надо было только

как-то законсервировать деревянные конструкции, и сохранился

бы самый настоящий мемориальный ансамбль, свидетельствующий

гораздо больше и правдивее одетого в камень ансамбля в

Саласпилсе. Но с окончанием войны в этот лагерь поселили

немецких военнопленных, а после их отправки домой поспешно

снесли бараки, уничтожив все, что могло свидетельствовать о

трагедии, происходившей в Кайзервальде.

Один барак как-то еще уцелел — я видел его до 1963 года; его

использовали под склад.

Но однажды исчез и он.

Примечания

[1] Обе работали в столичных издательствах («Искусство» и

«Музыка») и хлопотали о книжном издании, но безуспешно.

[2] В 1990 году, во время работы над фильмом «Еврейская

улица», посвященным Рижскому гетто, творческая группа фильма

(авторы сценария: А. Готман, Л. Коваль, Г.Франк, режиссер:

Г.Франк) взяла интервью у М.Левенштейна. Фильм вышел на

экраны в 1991 году.

[3] См. письмо ему от сотрудника Яд Вашема М.Шрабермана от 5

декабря 1996 года.

[4] [Левенштейн М. На краю нигде] / Перевод с русского:

Шимон Манский. Тель-Авив: Общество наследия памяти Мордехая

Анилевича, 1975. 152 c.

[5] Цит. по журналу «Алеф» (1987. № 175. С.37).

[6] Levenstein Meir. On the brink of nowhere / Translated by

Faye Silton. Introduction by Charles R.Allen. USA. NY. 1983.

182 p.

[7] Левенштейн М. На краю «нигде» // Алеф (Тель-Авив). 1987.

№ 175 (Март). С. 37-41; № 176 (Апрель). С. 42-48; № 177

(Май). С. 43-49; № 178 (Июнь). С. 44-49; № 179 (Июль). С.

45-49; № 180 (Август). С. 43-49; № 181 (Сентябрь). С. 45-49;

№ 182 (Октябрь). С. 46-49.

[8] Du sollst sterben und nicht leben! / Vorwort: Arjae

Goram-Sternheim. Münster – Hamburg: Lit, 1993. 133 S.

[9] Процесс над В.Арайсом состоялся в конце 1970-х гг.

именно в Гамбурге.

[10] Левенштейн М. На краю нигде // Книга спасения. Т.1 /

Автор-составитель: Л.Коваль. Юрмала: Гольфстрим,1993.

C.100-169. Леонид Иосифович Коваль (1926 – 2012) —

латвийский писатель, поэт, драматург и публицист.

Значительная часть его творчества посвящена Холокосту. Автор

трилогии романов «Корни дикой груши», «Стон» и «Прозрение»,

многочисленных историко-публицистических произведений

(«Книга спасения», «Книга спасителей» и др.), воспоминаний

«Дневник свидетеля».

[11] См. подробнее в «От составителя».

[12] См. в «От составителя».

[13] Прусский шаг (нем.)

[14] О врачах в Рижском гетто см.: Смирин Г. Евреи Риги в

период нацистской оккупации // Евреи в меняющемся мире.

Материалы 5-й международной конференции. Рига, 16-17

сентября 2003 г. Рига, 2005. С.357.

[15] Владимир Михайлович Минц родился в 1872 г. в Динабурге

(Даугавпилс с 1920 г.), окончил Дерптский университет в 1895

году. Работал в хирургической клинике больницы Московского

университета, профессор. В 1918 году он лечил Ленина после

покушения. Благодаря помощи Ленина Минцу было разрешено

вернуться в в Ригу в 1920 году, где он с 1924 года возглавил

хирургическое отделение еврейской больницы «Бикур-Холим».

После включения Латвии в СССР в 1940—1941 годах руководил

хирургическим отделением в клинике Латвийского

государственного университета. Во время немецкой оккупации

Латвии находился в гетто, руководил созданной в гетто

больницей. За отказ оперировать трёх немецких офицеров Минц

был перемещён в концлагерь Кайзервальд, а затем в 1944 г.

депортирован в Бухенвальд, где в начале 1945 г. умер от

истощения.

[16] «Бикур–Холим» (на иврите – «посещение больных») –

больница, основанная одноименным еврейским обществом в Риге.

В больнице лечили не только евреев, но и людей разных

национальностей. Здание больницы на улице Маскавас,

входившей в терииторию гетто, было построено в 1924 г.

Директором больницы был И.Иоффе, хирургическое отделение

возглавлял профессор В. Минц.

[17] До войны работал терапевтом в больнице «Бикур холим».

[18] Бруно Май, хирург. Родился в 1913 г. в Гольдингене

(Кулдига) Курляндской губернии. С отличием окончил Немецкую

классическую гимназию в Кулдиге. В 1931 г. поступил на

медицинский факультет Латвийского университета, по окончании

которого работал хирургом в Рижской еврейской больнице

"Бикур-Холим". В годы немецкой оккупации - узник Рижского

гетто. В 1944 г. был депортирован в филиал концлагеря

Бухенвальд в Магдебурге. 13 апреля 1945 г. был застрелен во

время депортации узников в концлагерь Заксенхаузен.

[19] Буквально: «доктор свинских наук» (нем.).

[20] КОММ! Дополнительными сведениями не располагаем.

[21] Профессор Минц умер в Бухенвальде (см. выше).

[22] КОММ! Дополнительными сведениями не располагаем.

[23] Семен (Шолом) Соркин родился в 1923 г., в Риге – с 1928

г. В 1965 г. случайно встретил Левенштейна в рижском

трамвае. Эмигрировал в Израиль (см.: Фейгина Г. Прожитое.

Рига, 2006. С. 113-120).

[24] Талит (талес) — молитвенное облачение в иудаизме:

прямоугольное покрывало. Облачение в таллит рассматривается

как облачение в святость предписаний Торы и символическое

подчинение воле Бога.

[25] Тфиллин — две маленькие коробочки из выкрашенной черной

краской кожи, содержащие написанные на пергаменте отрывки из

Пятикнижия. При помощи продетых через основания этих

коробочек черных кожаных ремешков тфиллин накладывают и

укрепляют одну на обнаженной левой руке («против сердца»;

левши — на правую руку), вторую на лбу — во исполнение

библейского предписания: «Да будут слова сии, которые Я

заповедую тебе сегодня, в сердце твоем... и навяжи их в знак

на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими».

[26] По всей видимости, цитата из воспоминаний самого Семена

(Шолома ) Соркина, которые М. Левенштейн мог получить от

Л.Коваля.

[27] Дубнов Шимон (Семен) Меерович (Маркович) (1860–1941) —

известный еврейский историк, публицист. Автор десятитомной

«Всемирной истории еврейского народа» (Рига, 1934–1938),

многих исторических трудов и мемуаров, в том числе «Книга

моей жизни». Т.1-3. Рига, 1934–1940.). Сторонник

национально-культурной автономии евреев. Родился в

Мстиславле (Могилевской губернии), жил в Петербурге, Одессе,

Вильно, в 1922 г. эмигрировал из Советской России, жил в

Каунасе, Берлине. После прихода Гитлера к власти в 1933 г.

переехал в Ригу. Погиб 8 декабря 1941 г.