«ГОРОД АНТОНЕСКУ»

Яков Верховский,

Валентина Тырмос

После действий:

При румынах…

«Вседневный страх

есть та же казнь вседневная».

Публий Сир, Римский поэт, I век до н.э.

Одесса, август 1942 года

Более 250 дней и ночей под страхом смерти

Лето в разгаре.

Жара. Дачи переполнены.

И говорят, что никогда еще море в Одессе не было таким синим, солнце - таким ласковым, а помидоры такими красными, как в то, незабываемое, лето, «при румынах».

Жизнь здесь, действительно, текла «молоком и медом».

И, можно сказать, даже не текла, а бурлила.

Об этой бурлящей жизни многие годы мало что было известно.

Да это и понятно.

Все те, кто тогда действительно «катался, как сыр в масле», вся та «русско-румынская элита» во главе с новоиспеченным ректором Одесского университета профессором Часовниковым погибла после войны в сталинских застенках, а люди попроще, пройдя обязательную проверку в соответствующих органах, потеряли всякое желание что-либо вспоминать, рассказывать или, не дай Б-г, писать.

Нет, какие-то слухи, наверное, все-таки были.

Кто-то когда-то что-то такое вспоминал.

Кто-то кому-то что-то такое рассказывал.

В 1964-м, в Лондоне, вышла книга корреспондента BBC Александра Верта, где он, живописуя свое посещение Одессы в апреле 1944-го, между прочим упоминает и о том, что многие одесситы «чувствовали себя, как рыба в воде», во время оккупации, и о той почти невероятной поспешности, с какой они «вошли во вкус ночных клубов, бодэг и черного рынка»(1).

В Одессе об этом старались не распространяться, разве что наши бесстрашные торговки на Привозе вплетали в свою виртуозную матерную вязь малоприятные сравнения теперешней «хреновой» жизни с «житухой при румУнах». И все…

Прошли годы.

Сменились поколения, и, казалось, что былое, как говориться, «быльем поросло».

И вдруг, неожиданно, словно плотина прорвалась. И оказалось, что ничто не забыто. Что, да, вспоминали, что, да, рассказывали, вели дневники и даже писали мемуары.

И вот теперь, когда Союз Советских Социалистических республик канул в вечность и никому фактически никакого дела нет, что там такое в Одессе было «при румынах», и какая такая жизнь текла там или бурлила, можно было все эти воспоминания, дневники и мемуары опубликовать.

Одной из таких новоявленных публикаций стала серия брошюрок некоего Александра Черкасова под общим названием «Оккупация Одессы», выпущенная одесским издательством «Optimum» в 2007-2008 годах. Черкасов, скорее всего, познакомившись в Одесском городском архиве с доступной сегодня для широкой публики периодикой времен оккупации, «надергал» оттуда все «положительные», с его точки зрения, факты, свидетельствующие о той «сладкой жизни при румынах».

Брошюрки Черкасова вызвали шок у многих.

Вопреки желанию автора, очень уж неприглядной выглядела картина явного симбиоза «оккупированных с оккупантами», слишком уж «сладкой» выглядела жизнь тех, кого мы назвали новой русско-румынской элитой.

Но что тут поделаешь?

С фактами трудно спорить!

В нашем домашнем архиве, почти так же, как и в Одесском городском, собрана вся периодика того времени, и мы готовы подтвердить «под присягой» - все приведенные Черкасовым факты верны!

Нет, нет, мы не собираемся здесь «защищать» господина Черкасова: у нас к нему есть свой личный тяжелый счет.

Трудно сказать по какой причине (и нам не хотелось бы делать слишком уж далеко идущие предположения!), Черкасов считает, что румынские оккупанты (все без исключения!), были «белые и пушистые».

Ну уничтожили там сколько-то, 90-100 тысяч, одесских евреев, но разве это меняет дело?

Да, действительно, это не меняет дела - ведь жизнь «при румынах», действительно, текла «молоком и медом».

Бывая в последние годы в Одессе, мы и сами наслушались баек об этой «сладкой» жизни. Мы намеренно шли на контакт с незнакомыми нам пожилыми жителями Одессы, желая услышать их личные непредвзятые воспоминания. И всегда с удивлением обнаруживали, что эти воспоминания касались одной лишь, «сладкой», стороны жизни, и никогда не касались террора.

А на прямой наш вопрос к собеседникам о судьбе их соседей-евреев, обычно следовал какой-то невразумительный ответ: «Да, да, конечно, что-то там такое, кажется, было с евреями. Их, кажется, как-то преследовали, или изгоняли, что ли. Но это же не меняет дела?».

Ну, да, конечно, это не меняет дела. Ведь море, действительно было синим, солнце ласковым, а помидоры красными!

|

| Яков Верховский (справа) беседует с жителями Одессы. Одесса, Соборная площадь, 2006 |

Несколько слов, кстати, о помидорах.

Ведь именно этими непревзойденными плодами были завалены в то лето все девять (!) процветающих рынков Одессы.

Ранним утром на Новом базаре можно было встретить городского примаря Германа Пыньтю. Он прохаживался по торговым рядам, заговаривал с продавцами и покупателями, осведомлялся о ценах на большефонтанские помидоры, на синенькие, пробовал обернутую влажной марлей брынзу, слизывал с деревянной ложки желтое, как яичный желток, масло и аккуратненько, двумя жирными пальчиками, приоткрывал жабры бычкам, проверяя их свежеть.

Ну, действительно, чем ни первый наш градоначальник Дюк де Ришелье, любивший захаживать в мелочные лавки и, останавливая на улицах прохожих, расспрашивать их о житье-бытье?

Пыньтю встречали приветливо.

Обращались к нему запросто по-русски: Герман Васильевич.

Заводили разговор. Решали мелкие вопросы.

По более крупным – договаривались о встрече: утром или вечером, в муниципалитете или в ресторане.

Выгодно для обеих сторон.

Еще бы не выгодно: ведь именно муниципалитет раздавал горожанам лицензии на открытие бодэг, борделей и вожделенных комиссионных магазинов, ведь именно муниципалитет занимался распределением «освободившихся» еврейских квартир, еврейских дач и, вообще, всего «бесхозного» еврейского имущества.

За услугу платили наличными, в основном, золотом – «пятерками» и «десятками» царской чеканки.

Жизнь текла молоком и медом…

Маскарад продолжался.

И удивительно, что, несмотря на эту сладкую жизнь, несмотря на угар маскарада, у кого-то все еще сохранялась жажда крови, сохранялось желание выискивать последних схоронившихся где-то евреев и отправлять их на смерть. Префектура полиции и сигуранца работали не покладая рук, да и доносы «сознательных» граждан не иссякали.

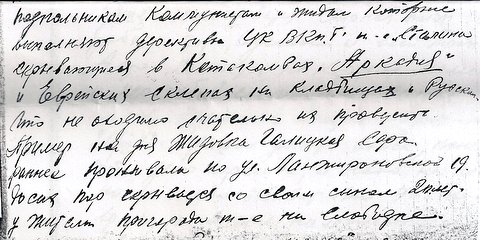

В нашем архива храниться рукописный «рапорт» какого-то анонима, в котором на трех заполненных всякой антисемитской чушью листах содержится и такая сентенция:

«…Коммунисты и жиды которые выполняют директивы ЦК ВКпб т.е Сталина скрываются в Катакомбах, Аркадия и Еврейских склепах на кладбищах и Русском что не обходимо счательно их проверить.

Пример [не разборчиво] Жидовка Галицкая Сара, ранее проживала на ул. Ланжероновской 19 до сих пор скрывается со своим сыном 20 лет у жители пригорода т-е на Слободке всячески старается украсть паспорт через отдельных работников которые работают в Гос. Больнице и госпитале т.к. умирающие оставляют документы и паспорт и таким образом они преобредьют сибе, через прислугу и врачей…». [Из рапорта № 156, поданного анонимным доносчиком 29 марта 1942 года в отдел пропаганды Одесского муниципалитета. Орфография документа cохранена. Авт.].

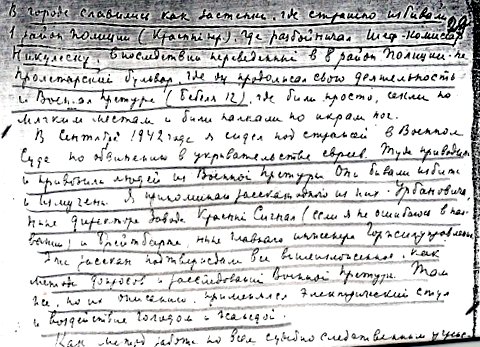

|

| Фрагмент рапорта анонимного доносчика. Одесса, 29 марта 1942 года. Личный архив авторов |

Этот, с позволения сказать, рапорт, при всей своей, может быть, смехотворности, на самом деле, очень опасен, поскольку в нем упоминаются вполне конкретные люди – Галицкая Сара и ее 20-летий сын, скрывающиеся на Слободке. И что еще более опасно, раскрывается метод, с помощью которого оставшиеся в живых евреи пытаются добыть для себя «русские документы».

Горько и больно сознавать, что именно такие мелкие подлые люди стали причиной гибели евреев, оставшихся в живых после того, как массовое убийства уже, практически, прекратились.

Именно такие подлые люди стали причиной ареста родителей Ролли.

Прошло уже около двух месяцев с тех пор, как их арестовали.

Все это время Ролли продолжала жить в Дерибасовке с тетками - Арнаутовой и Федоренко. Как вы наверное помните, Тася успела заранее с ними договориться и видимо хорошо заплатила им за заботу о девочке. И они действительно о ней «заботились».

Ну, прежде всего, они выкинули ее из нанятой Тасей комнаты в темный коридорчик, где стоял старый деревянный сундук, который должен был служить ей постелью. А затем с помощью ржавых садовых ножниц остригли ее наголо и строго предупредили: макуху не трогать так как она предназначена для поросенка, и абрикосы с дерева не рвать, поскольку они их «пересчитали».

На этом вся их «забота» окончилась - они просто забыли о существовании девочки и даже оставшуюся от обеда тарелку вчерашнего супа предпочитали отдать поросенку.

Ролли старалась не попадаться им на глаза: по ночам она, как сказано, дрожала от страха и холода на сундуке в коридорчике, а в течении дня пряталась в саду: карабкалась на старый ветвистый орех, забивалась под лестничку у веранды, или же забиралась в гущу колючих кустов черной смородины, где можно было, если конечно повезет, найти даже несколько спелых ягод.

Девочка совсем одичала. Белое платьице ее испачкалось и разорвалось, сандалики потерялись, она выросла, похудела и наверно, умерла бы с голоду, если бы не случилось чуда.

«Чудо» однажды возникло перед ней в виде местного пацана Васьки.

Шести-семилетний Васька, такой же грязный, оборванный и голодный, как Ролли, целыми днями шастал по чужим дачам, выискивая, где что «плохо лежит». Добравшись однажды до дачи Арнаутовой, он наткнулся на Ролли , по какой-то необъяснимой причине проникся к ней симпатией. Он взял ее под свое «покровительство», и с этого дня они уже вместе шастали по чужим дачам.

Заметив эту странную пару, дачники не жалели в их адрес бранных слов. Случались и тумаки и в этом случае побитые и заплаканные, они стремглав неслись на окраину Дерибасовки, где в маленькой жалкой хатенке жил Васька со своей мамкой.

Васькина мамка торговала «кизяками».

Собирая по всей округе коровий навоз, она смешивала его с глиной и выделывала из этого вонючего месива что-то типа кирпичей, называемых в этих местах «кизяками».

Все соседи покупали у Васькиной матери «кизяки», но дружбы с ней не водили, видимо потому, что вся она, и сынок ее Васька, и жалкая их хатенка, были насквозь пропитаны стойким запахом навоза.

Этот «навозный» промысел был не только, скажем так, не очень «благоуханным», но и прибыль приносил ничтожную, так что Васькина мамка выбивалась из сил, чтобы прокормится, и была несказанно счастлива, когда могла сготовить сыну на ужин картошку в мундирах или мамалыгу.

Теперь и картошку эту, и мамалыгу, она стала делить на двоих, не делая никакого различия между собственным сыном и беспризорной еврейской девчонкой. При этом она не отказывала себе в удовольствии нещадно ругать их обоих, обзывая Ваську «байстрюком», а Ролли - «жиденком».

Ролли на Васькину мамку не обижалась – все в эти дни, и местные жители, и дачники называли ее «жиденком», знали, что родители ее арестованы и даже были уверены, что их уже нет в живых.

Румыны тоже, конечно, знали, что на даче у Арнаутовой живет еврейская девчонка, но они до поры до времени ее не трогали. На это у них была своя особая причина.

Дело в том, что Тася, если вы помните, сумела после ареста сбежать из префектуры полиции, и ее второй месяц разыскивали. Причем, уже не полиция, а гораздо более страшное учреждение - сигуранца.

В это, наверное, трудно поверить!

В «Городе Антонеску», давно и полностью очищенном от евреев, она, молодая женщина-еврейка, не имея заранее подготовленного убежища, не имея при себе никаких вещей, не имея денег, умудрялась скрываться.

Где она проводила ночи?

Где пряталась в дневные часы?

Как добывала пищу?

Тася когда-нибудь расскажет об этом в своих бесконечных письмах к дочери в Израиль. Она расскажет о том, как пряталась по развалками и… у добрых людей, которые, буквально рискуя жизнью, давали ей приют и кусок хлеба.

А сейчас, внимание! Это очень важно!

Тася пряталась у «добрых людей».

Это значит, что были, были в те дни в Одессе добрые и честные люди!

Это значит, что не все одесситы стали, как многие думают, «новой русско-румынской элитой», не все открыли бодэги, бордели и комиссионные магазины. Это значит, что были люди, именно Люди, с большой буквы, которые, рискуя жизнью, безвозмездно, давали приют скрывавшимся от убийц евреям.

Жаль только, что таких Людей, видимо, было очень мало, иначе, наверное, в нашем городе не погибло бы около 160 тысяч евреев…

Тасе во многом помог инженер Тимофей Тимофеевич Харитонов.

Мы уже писали об этом замечательном человеке.

Вы наверно помните, что в ту ночь, с 20 на 21 октября 1941-го, когда Ролли с родителями удалось выбраться из подожженной румынами школы на Новосельской, они бежали именно к нему, к Тиме Харитонову, через весь город, на Пушкинскую угол Троицкой, будучи уверены в том, что Тима их спрячет и спасет. И если бы им удалось добежать, то Тима, без всяких сомнений наверняка спрятал бы их. Но спасти бы не смог. Скорее всего, все они вместе с Тимой и женой его Ниной были бы тут же, на месте убиты.

Но мы хотим здесь сказать еще несколько слов о Тиме.

Отдать ему, как говориться, последний долг.

В давние времена Тима и Изя вместе учились в Новороссийском университете и, несмотря на различия в происхождении и национальности, были близкими друзьями.

Случилось так, что Тима, будучи еще молодым человеком, серьезно заболел. У него, как тогда говорили, была «грудная жаба», и он по совету врачей много лет фактически не вставал с кресла, не спускаясь даже в бомбоубежище во время бомбежки. С ним всегда оставалась жена – добрая толстая Нина.

Оба они очень любили Ролли, и Ролли их всех тоже очень любила и дядю Тиму, и тетю Нину, и особенно их единственного сына Вовку, который, к безысходному горю родителей, погиб на этой войне.

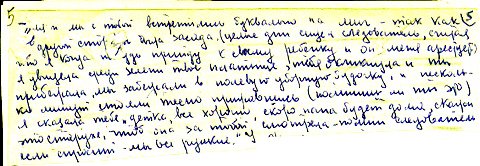

В страшном 1938-м, несмотря на то, что Тася была арестована, как «враг народа», Тима продолжал общаться с Изей, и это ему писала Тася из ссылки:

«Привет тебе, мой милый Тима,

Из глубины Сибирских руд,

Мой честный, добрый и любимый,

В несчастье не забывший друг…».

Именно так, Тима действительно был исключительно честным и добрым человеком, а еще, и это несмотря на тяжелую болезнь, очень мужественным. И речь не идет здесь, в частности, о помощи нашей семье, а вообще о его взглядах и поступках.

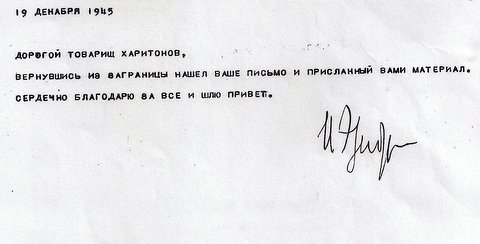

Вскоре после освобождения Одессы, 31 мая 1944 года Тима написал письмо Илье Эренбургу, предлагая переслать ему всю собранную за время оккупации периодику и одновременно высказывая свое отрицательное отношение к освещению «еврейского вопроса» советскими газетами. Такие взгляды для человека «остававшегося в оккупации» были небезопасны в советское время, и для того, чтобы высказывать их в письме адресованном Эренбургу, нужно было быть очень мужественным человеком.

Эренбург, получив пересланную Тимой подшивку газет, никак не использовал этот «опасный» материал…

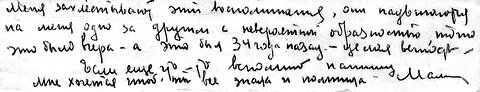

|

| Благодарственное письмо, полученное Тимой от Эренбурга. Москва, 19 декабря 1945. Личный архив авторов |

|

| Фрагмент письма Таси к дочери в Израиль. Одесса, 1975 |

И тогда, в то «сладкое» лето 1942-го, Тимофей Тимофеевич Харитонов, этот мужественный человек, зная, что Тасю ищут по всему городу, прятал ее в своей квартире, мешая сигуранце ее поймать. Тася была неуловимой.

И так уж случилось, что единственной надеждой румын в те дни оказалась Ролли. Она служила «наживкой» для ловли матери: считалось, что мать обязательно придет к своему ребенку.

И Тася, действительно, пришла. Однажды поздним вечером она притащилась пешком в Дерибасовку и несколько минут провела с Ролли в тесной давно неиспользуемой деревянной уборной, на огороде.

Их встреча прошла незамеченной, но тетки Арнаутова и Федоренко видимо все-таки что-то заподозрили и доложили в сигуранцу.

На дачу прибыл комиссар сигуранцы Кардашев и попытался выведать у Ролли местонахождение матери. Но Ролли, помня наставления родителей, молчала. И как ни старался Кардашев, как ни соблазнял девочку шоколадными конфетами, он ничего от нее не добился.

Тася, действительно, была неуловимой. И самое удивительное, что она не только, и не столько, скрывалась, сколько искала пути для спасения Изи, которого, видимо, из-за ее побега перевели из полиции в сигуранцу.

Положение Изи было критическим.

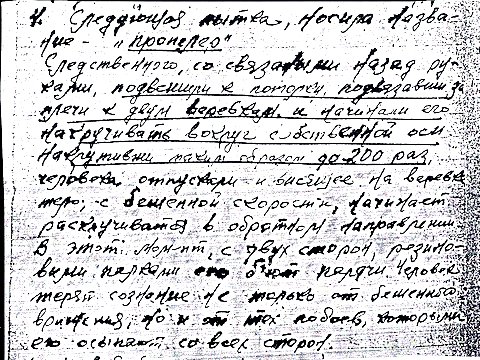

В сигуранце его жестоко пытали. И что бы там не говорили и не писали о «сладкой жизни» жителей Одессы «при румынах», пытки, применявшиеся к арестованным в одесской сигуранце, по своей звериной жестокости превосходили даже пытки гестапо.

Мы не будем описывать здесь все применявшиеся пытки, скажем только о тех, которые пришлось испытать Изе, и то без «подробностей», только за тем, чтобы можно было получить представление о «сладкой жизни».

Речь пойдет об «электрическом стуле» и о «пропеллере».

«Электрический стул», применявшийся в одесской сигуранце, не имел ничего общего с известным американским электрическим стулом, призванным избавить осужденных на казнь преступников от предсмертных мук. Задача румынского «электрического стула» была обратной - не избавить от мук, а причинить их. И не во время казни осужденных преступников, а во время допросов подозреваемых, в том числе и подозреваемых в сокрытии национальности.

Во время допроса заплечных дел мастер привязывал подозреваемого к «электрическому стулу» и пропускал через него электрический ток. С помощью специального реостата сила тока постепенно увеличивалась, заставляя человека корчиться в судорогах. До убийства дело обычно не доходило, но нестерпимые муки заставляли признаваться во всех смертных грехах.

В отличие от электрического стула, «пропеллер» не нуждался в технических изобретениях: человека просто подвешивали к потолку вниз головой и закручивали раз двести в одну сторону, а потом отпускали и когда несчастный раскручивался, его били кусками резиновых шлангов по почкам.

Действительно, просто, красиво и не требует расходов на электричество.

|

| Фрагмент свидетельства режиссера кинохроники Павла Крапивного, проведшего десять месяцев в застенках одесской сигуранцы. Одесса, 11 мая 194. Личный архив авторов |

Изю пытал подполковник Никулеску-Кока, «герой» еврейского погрома в Яссах, «герой» бойни на Дальнике, а теперь глава одесской сигуранцы. О Никулеску в Одессе ходили легенды. Этот совсем молодой еще, 35-летний, огромный румын обладал удивительной силой и «не стеснялся» применять ее при каждом удобном случае.

Говорят, что он самолично избил почти до увечья Василия Вронского, известного в городе артиста и режиссера, содержателя «Русского театра драмы и комедии». И только за то, что тот нагло посмел принять на работу артиста-еврея. Жену музыканта Шаца он принудил переспать с ним ночь, обещая взамен избавить от депортации двух ее малолетних детей, евреев наполовину. И естественно, не сдержал обещания – дети Шаца погибли.

В силу своего высокого положения, глава сигуранцы мог бы, наверное, не пытать арестованных, не заниматься, так сказать, «черной работой», но видимо он не желал лишать себя «удовольствия».

Никулеску выламывал Изе руки, дробил пальцы, раскручивал его на «пропеллере» и привязывал к «электрическому стулу».

Для того, чтобы все эти пытки прекратились, Изя должен был произнести всего два слова: «Я еврей!», или еще лучше: «Я вонючий жид!».

Но каждый раз, приходя в сознание после «пропеллера», он, вместе с кровью, выплевывал в лицо палачу хорошо заученную румынскую фразу: «Sunt karaim! Я есть караим!».

Эти слова выводили Никулеску из себя, и он с еще большей жестокостью продолжал пытку. Так уж сложилось, что личное признание Изи было ему просто необходимо, и связано это было, как ни странно, с одним, не имевшим, как будто бы, отношения к Изе, инцидентом.

В эти дни в Одессе гремело так называемое «Дело Асвадуровой».

В одесском отделении гестапо замучили некую Лидию Асвадурову, русскую женщину, заподозренную в том, что она еврейка.

Истерзанное тело Лидии выдали родственникам, и эту красивую сорокалетнюю блондинку, одну из видных представительниц новой «русско-румынской элиты», хоронили по христианскому обычаю в открытом гробу. Тысячи жителей Одессы провожали ее в последний путь. Похоронная процессия, возглавляемая двумя священниками с хоругвями, прошла по всему городу и вызвала большие волнения.

Румыны, естественно, были недовольны нарушением «нормальной жизни города». Они встали на сторону «жертвы» и обвинили немцев в «нарушении закона». Возник серьезный конфликт между румынами и немцами. Все это было ужасно неприятно, в первую очередь, для румын.

Было назначено даже специальное расследование.

Результатом «Дела Асвадуровой» стало некое послабление в отношении людей, подозреваемыми в сокрытии национальности. Теперь над такими людьми проводилось даже нечто типа следствия, причем во внимание принимались имеющиеся у них документы и показания свидетелей.

И вызывает только удивление, что «Дело Асвадуровой», оказавшее такое существенное влияние на всю полицейскую систему оккупированной Одессы, не нашло своего отражения ни в одной исторической монографии. Мы узнали о нем и о его последствиях только из писем Таси, и говорим о нем здесь впервые.

Тася, юрист по образованию, писала о «Деле Асвадуровой» очень подробно, с профессиональным интересом, пользуясь профессиональными терминами. Мы, естественно, не стали вдаваться в юридические тонкости и упомянули об этом «Деле» лишь потому, что оно оказало влияние, в частности, и на судьбу Изи.

У Изи, как вы, наверное, помните, был документ, подтверждающий его «караимское происхождение». Фиктивный, естественно, документ, но очень хорошо выполненный и заверенный подлинными советскими печатями.

Никулеску, как говориться, нюхом чувствовал, что Изя еврей, но из-за новых веяний, вызванных «Делом Асвадуровой», ничего не мог поделать.

Для того, чтобы пустить Изю «в расход» в административном порядке, он должен был получить нечто, опровергающее имеющийся у него документ, например, личное признание в еврействе. Это личное признание было так важно еще и потому, что «караимский вопрос», в отличие от «еврейского вопроса», был запутан донельзя.

Все началось с того, что, войдя в Одессу и начав уничтожение евреев, румыны не знали, как им следует поступать с близкими к ним по вере караимами.

Глава префектуры полиции Одессы генерал-лейтенант Ион Попович неоднократно, письменно и по телефону, обращался в различные инстанции с вопросом, как ему следует относиться к людям, называющим себя караимами, но внятного ответа не получал.

Но вот наконец в конце января 1942 года, скорее всего не без помощи немецких коллег, вопрос был решен, и 1 февраля вышло официальное постановление, в котором указывалось, что «караимы не являются национальной группой, а представляют собой религиозную секту, и прежде чем решить, как следует относиться к человеку, выдающему себя за караима, следует проверить, не жидован ли он». [Одесский областной архив, 2242-1-1486].

Результатом этого постановления и стал тот, уже известный нам «Список тысячи». Этот список по требованию властей был составлен караимской общиной Одессы, и попали в него только те, кто по мнению этой общины не был «жидованом».

«Список тысячи» действительно спас от смерти тысячу караимских семей. Но вместе с тем, стоил жизни многим евреям, всем тем, кто вследствие известных религиозных причин вынужден был выдавать себя за караимов, а в «Список тысячи» не попал.

Изя тоже, естественно, не был в списке.

И хотя, несмотря на все пытки, он так и не признал себя евреем, Никулесу все-таки исхитрился и сумел окольным путем доказать его жидовское происхождение.

Участь Изи была решена. Худой, замученный и обритый наголо, он выглядел смертником и на самом деле был уже в двух шагах от смерти.

И тут… Тасе повезло – она нашла, наконец, тот путь, который так долго искала. Нашла человека, который за деньги, готов был, якобы, закрыть дело Изи и освободить его из-под стражи.

Этим человеком был комиссар сигуранцы Кардашев.

Мы уже знаем этого комиссара – это он приезжал на дачу Арнаутовой и пытался «соблазнить» Ролли шоколадной конфетой.

Кардашев не только разыскивал Тасю, он еще вел дело Изи в сигуранце и как видно считал своим личным долгом разделаться с этой «семейкой жидов». Он, как выяснилось впоследствии, вовсе не собирался брать деньги у Таси, и вся эта история со взяткой была просто «ловушкой». В момент передачи взятки Тасю арестовали. Как сама она говорила: «Fragrante delicto» - на месте преступления.

Теперь уже они оба, и Изя, и Тася, оказались за решеткой.

И, казалось, ничто уже не могло их спасти.

Но тут, в тысячный раз в этой невероятной истории, снова случилось «чудо». Ведь иначе, чем «чудом» нельзя назвать появление в Тасиной камере ее давнишней приятельницы и коллеги Федоровой.

Федорова была в эти дни одним из самых востребованных русских адвокатов и, вообще, занимала очень высокое положение в новой русско-румынской элите. Связано это было, видимо, с тем, что эта молодая еще и очень эффектная женщина, по слухам, была любовницей всесильного военного прокурора, капитана Атанасиу из Куртя-Марцалэ - румынского Военного Трибунала.

Работая многие годы в различных архивах, мы часто натыкались на упоминания о Федоровой. Обычно о ней вспоминали люди, имевшие с ней «при румынах» деловые отношения и не жалевшие самых жестких эпитетов в ее адрес.

Ее имя, кстати, кому это интересно, Надежда, точнее Надюша, Наденька, а для хорошо ее знавшей Ролли – тетя Надя.

Видимо, Надежда Федорова многих на самом деле в те дни обидела - обманула, а может и обобрала. Но что касается нас, то без ее помощи никого из нас наверное не было бы в живых.

Уже на следующий день после визита Надежды Федоровой, капитан Атанасиу затребовал дело Изи и его перевели из сигуранцы в Куртя-Марциалэ.

Этот перевод был несомненно задуман Тасей и представлял собой еще одно рискованное, авантюрное и героическое мероприятие в цепочке всех совершенных ею рискованных, авантюрных и героических мероприятий, включавших и въезд в одесскую городскую тюрьму на извозчике в палантине из черно-бурых лис, и побег из префектуры полиции, да и то давнее участие 16-летней еврейской барышни в подпольной белогвардейской организации «Азбука» или же, может быть… страшно подумать... лаже шпионаж в пользу Японии, за который она была сослана в Казахстан…

Румынский Военный Трибунал был чудовищным учреждением. Мы еще расскажем о нем подробно, поскольку Ролли пришлось провести в его стенах долгих пять месяцев, а пока скажем только, что попасть в Куртя-Марциалэ – значило просто проститься с жизнью. И вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову сделать это «по собственному желанию».

А вот Тасе именно это и пришло в голову: перевести Изю и… и это уже полный абсурд! … сделать это учреждение «убежищем» для всей ее семьи.

Рискованно? Да, несомненно, рискованно!

Но что ей, в ее безвыходном положении, было делать?

Едва стоящего на ногах Изю привезли в Куртя-Марциалэ и поместили в мужскую камеру действующей здесь транзитной тюрьмы.

Новоприбывшего обступили арестованные мужчины, одним из которых был адвокат Александр Дьяконов.

|

| Адвокат Александр Дьяконов. Одесса, 1944 |

Мы уже писали о том, как часто, работая в архивах, мы натыкались в различных официальных документах, в мемуарах и в показаниях свидетелей на наши собственные имена, на имена наших родных, друзей или даже каких-то «врагов». И всегда такая нечаянная встреча вызывала у нас необычайное волнение.

Так было и в тот день, когда в архиве института Яд Ва-Шем мы наткнулись на показания адвоката Александра Дьяконова, данные им вскоре после освобождения Одессы 6 мая 1944 года правительственной комиссии по расследованию зверств румынско-немецких захватчиков. [Yad Vashem Archives, JM/10577].

Адвокат Александр Дьяконов был другом родителей Ролли. Вместе с женой-красавицей Зиной, актрисой Русского театра, и трехлетним сыном он жил неподалеку от них, на Коблевской, 29.

С приходом румын Дьяконовы, известные в городе люди, достаточно быстро стали видными членами новой русско-румынской элиты: Александр был выбран на пост руководителя новой одесской адвокатуры и даже занялся составлением нового уголовного кодекса Транснистрии, а Зина блистала в театре. И вместе с тем, оба они, честные и благородные люди, много раз рисковали жизнью, помогая еврейским семьям и даже несколько раз были задержаны по обвинению в укрывательстве евреев.

После освобождения Одессы советская власть, с нашей точки зрения, обошлась с ними несправедливо. В октябре 1944-го Александр был арестован, и проведя десять мучительных лет в ГУЛАГе, вскоре после освобождения умер. Жена его, Зина, талантливая актриса, режиссер и театральный критик, вынуждена была выживать в одиночку, а единственный сын Горик, физик-атомщик, пытаясь избавиться от клейма «члена семьи врага народа», бежал из родного города в далекий Магадан. (2)

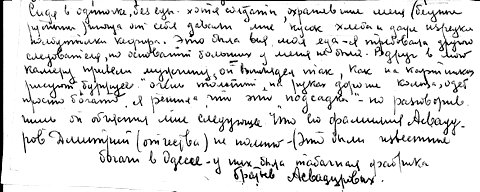

В показаниях Дьяконова, которые мы обнаружили в архиве, он вспоминает о том, как в сентябре 1942-го провел какое-то время в транзитной тюрьме Куртя-Марциалэ, где стал невольным свидетелем привода в эту тюрьму измученного и избитого Изи. По словам Дьяконова, тогда же он узнал от Изи и о пытках на «электрическом стуле».

|

|

| Фрагмент свидетельских показаний адвоката Александра Дьяконова. Одесса, 6 мая 1944 |

«Одесская газета», 24 сентября 1942 |

С переводом Изи в Куртя-Марциалэ пытки, которым он подвергался в сигуранце, благодарение Б-гу, прекратились, но зато теперь его наверняка ждал расстрел.

Ведь если до последнего времени по каким-то придуманным румынами «законам» сокрытие национальности каралось 25 годами каторжных работ, то теперь это наказание было заменено смертной казнью.

Так что, участь Изи была предопределена, и он об этом знал.

А вот причину своего, такого срочного перевода в Куртя-Марциалэ, естественно, знать не мог. И если бы вдруг узнал, что этим «обязан» Тасе, то был бы, конечно, скажем так, несколько «удивлен»…

Пока же он только испытывал ужас от приближающейся развязки.

И ужас этот стал еще сильнее, когда однажды через решетку окна своей камеры он увидел въезжающую во двор тюрьмы каруцу, на которой сидела связанная по рукам и ногам Тася…

Жиденок

Рассказ пятилетней Вали

Одесса, Большой Фонтан, дача Арнаутовой.

Август 1942 года.

Около 300 дней и ночей под страхом смерти.

Их увели . . .

В ту ночь я спала одна на большой Тасиной кровати.

Долго лежала в темноте с открытыми глазами.

Было холодно и страшно.

Поплакала немного. Но тихо.

Зачем плакать громко, когда никто не слышит?

А утром тетка Арнаутова, снимая с кровати мою скомканную и совершенно мокрую простыню, первый раз назвала меня «грязным жиденком». С этого дня я стала «жиденком».

Так называли меня все: «Жиденок, оставь сейчас же макуху – это я приготовила для поросенка! Жиденок, не смей срывать с дерева абрикосы – я их пересчитала!».

Меня выгнали из нашей комнаты в коридорчик, где стоял сундук.

Спать на нем можно было только свернувшись калачиком и очень осторожненько, чтобы не свалиться на пол. Но зато его накрыли старым платком тетки Арнаутовой, и ночью, если очень холодно, можно им укрываться.

А так, на самом деле, никому до меня никакого дела нет.

И если тетка Арнаутова кричит: «Куда подевался жиденок?» - это значит, что их рогатая корова Манька мычит и хочет кушать, и я должна разрезать для нее солому.

Сижу в кухне на полу у железного корыта и разрезаю большущими ножницами желтую колючую солому. Разрезаю и разрезаю. Пока корыто не будет полное. До крови на пальчиках.

Ух, как я ненавижу эту сволочную корову!

Такая жор-ливая.

Я тоже, правда, очень жор-ливая.

Так говорят все.

И тетка Арнаутова, и тетка Федоренко.

«Она токая жор-ливая. Жрет и жрет целый день».

И правда.

Ну не то, чтобы жру целый день, а просто целый день хочу кушать.

И вообще я им всем, как они говорят, совершенно сто-черте-ла.

Как сто чертей, наверное.

Тетка Арнаутова остригла мне мои грязные патлы теми самыми ножницами, которыми я разрезаю солому. Было больно, но зато я теперь совсем лысая и, как она говорит, ни на кого вошей не напускаю.

Жалко только, что сандалики мои потерялись и от платьица весь подол оторвался и висит, как хвост. А так, ничего...

Когда я не прячусь от тетки Арнаутовой по разным местам, я сижу на земле у дворового крана. Здесь, под краном, много хорошей черной грязи.

Из неё, как раньше из пластилина, можно лепить всякие игрушки.

Особенно я люблю лепить эту жор-ливую корову Маньку.

Я леплю ее с рогами и с сиськами и приделываю хвост из ее собственной соломы. А потом, когда она уже совсем готовая и, кажется, даже собирается мычать, я изо всей силы … бацаю по ней кулаком!

Ба-а-а-ц!

Вот тебе, корова! Вот тебе!

Вот тебе мычать! Вот тебе солому кушать!

Так один раз, когда я сидела себе тихо под краном и лепила из грязи корову, откуда-то взялся мальчишка.

Я сначала испугалась, но он ничего. Не стал толкать меня и дубасить, как другие, и даже «жиденком» не обзывал, а просто стоял и смотрел, как я леплю из грязи эту корову с рогами и сиськами, и громко смеялся, когда я изо всей силы бацнула и рас-коло-шматила ее кулаком.

А потом просто махнул рукой и позвал маня за собой.

И я побежала…

Мальчишку звали Васька.

И теперь я уже не пряталась от тетки Арнаутовой по разным местам, а целый день бегала за Васькой по чужим дачам.

Васька искал на дачах ничейную еду.

И когда находил на чужой веранде или на огороде, честно со мной делился. Он, правда, давал мне всегда маленькую морковочку, а себе брал большую. Но я же девочка.

К вечеру, когда солнышко садилось, мы добегали до Васькиной хаты.

Васька жил со своей мамкой в маленькой желтой хатке.

Все в этой хатке было желтое - желтые стены, желтый пол и сиделка, к которой придвинут был стол. Вокруг был забор из кизяков, которые сушились на солнце. А посреди двора - большая яма, в которой Васькина мамка месила ногами глину, смешанную с коровьими каками.

От этих каков здесь везде, во дворе и в хатке, сильно пахло и было много больших зеленых мух.

Увидев нас с Ваской, мамка всегда очень радовалась и сразу же начинала кричать и ругаться:

«Явился, явился байстрюк!» - это она Ваську так назвала.

«Явился жрать и жиденка своего привел» - а это уже про меня.

Наругавшись, как следует на байстрюка и на его жиденка, мамка вылезала из ямы, вытирала мокрый свой лоб желтыми от каков руками, вытирала руки о свою задранную юбку и шлепала своими голыми желтыми ногами в хатку.

Мы с Васькой бежали за ней и быстренько усаживались на сиделку у стола, зная, что сейчас, вот прямо сейчас, она даст нам жрачку.

И правда, злая Васькина мамка вдруг становилась добрая, переставала ругаться и доставала ушатом из печки … казан.

Целый казан! С настоящей жрачкой, от которой так вкусно пахло, что даже хотелось плакать.

Мамка ставила казан на стол и накладывала нам из него в две одинаковые щербатые миски желтую горячую мамалыгу, или растрескавшуюся картошку в коричневой шкурке, или даже суп из капусты.

Жрачка была горячая, но мы все равно сразу же начинали ее шамать…

Дуем на деревянную ложку и шамаем. Дуем и шамаем, и никак не можем нашаматься.

Но пока мы так дули и шамали и вылизывали миски и облизывали ложки, в хатке становилось темно, мамка на табуретке под печкой начинала потихоньку храпеть, а Васька клал свою патлатую голову на липкий от жрачки стол и начинал тихо так сопеть носом.

Я тоже, тоже очень хотела спать и может быть даже поспала бы здесь на столе, как Васька, но мне нужно было бежать на дачу к тетке Арнаутовой, потому что завтра, когда папа придет меня забирать, он будет искать меня там, у теток в коридорчике на сундуке.

Вот поэтому я тихонечко выбираюсь из-за стола, выбегаю во двор и бегом через огороды на дачу.

Бежать всегда очень страшно, потому что темно и луна, и звери всякие за деревьями прячутся, и собаки лают, и что-то трещит, и кто-то укает громко так: «О-гук! О-гук!».

Но я все равно бегу. И прибегаю. И тихонечко, чтобы тетки меня не поймали, проскакиваю в коридорчик, и залезаю на сундук, и сворачиваюсь калачиком, и укрываюсь с головой вонючим теткиным платком…

И, конечно, плачу немножко, и думаю о том, как завтра утром папа придет меня забирать, и как я ему все расскажу, про корову и про абрикосы, про тетку Арнаутову и про злую-добрую Васькину мамку.

И как он будет сердиться и смеяться.

И как нам будет от этого весело…

И плакать уже не хочется, и можно начинать спать…

Шоколадная конфета

Рассказ Вали

Одесса, Большой Фонтан, дача Арнаутовой

Август 1942

Около 300 дней и ночей под страхом смерти

«Ва-ля!.. Ва-леч-ка-а!..».

Это, кажется, тетка Федоренко орет.

Но что это? Я уже не «жиденок», я уже стала врод, «Валечка»?

Слово какое странное «Ва-леч-ка», никогда я его раньше не слышала.

Ну, вот опять орет: «Ва-леч-ка-а! Иди до-мой-ой-ой! Скорень-ко-о! К тебе гость приехал! Из горо-да-да-а!».

Гость? Из города?

Ой, это, конечно, папа! Он уже пришел меня забирать!

Я говорила, говорила Ваське, что папа обязательно придет сегодня. А он не верил и говорил, что мамка тоже не верит.

Васька залезает на крышу дворового погреба, она, правда, косая и скользкая, но высокая и оттуда он сможет увидеть моего папу!

А я бегу со всех ног на дачу.

Гость из города сидит на веранде за столом с тетками и пьет чай.

Это не папа!!!

Это какой-то незнакомый дядька. Толстый, с красной мордой и в галстуке.

Увидев меня в дверях веранды, дядька встает из-за стола и смешно так кланяется и говорит: «Мое почтение!».

А потом берет меня за руку и тянет за собой в сад.

Здесь он устраивается на каменной скамейке под орехом, ставит на землю свой коричневый дранный портфель и зажимает меня между колен, крепко так зажимает, наверное, чтобы я не смогла вырваться и убежать. Мне неудобно так стоять, и от дядьки противно пахнет табаком и чем-то еще кислым. И я уже собираюсь плакать.

Но дядька неожиданно нагибается и вынимает из своего портфеля белую коробку с большим красным цветком посредине.

Ой, что это?

Это, кажется, похоже на конфеты?!

На те, которые всегда раньше дарили детям на день рождения!

Дядька от-кры-вает коробку…

Да, да, это конфеты!!!

Настоящие шо-ко-ладные конфеты!

Коричневые, в кругленьких белых бумажках, как тогда, давно, когда мы все жили в Одессе, на Петра Великого, в доме дедушки Тырмоса.

Я осторожненько, чтобы дядька этот чужой не заметил, протягиваю руку к коробке, хватаю одну, самую близкую ко мне, конфету и . . . быстренько запихиваю ее себе в рот.

Вместе с белой бумажкой.

Дядька смеётся: «Хе-хе-хе!».

И говорит: «Послушай, девочка, меня зовут Кардашев. Комиссар Кардашев из сигуранцы. Знаешь, я большой друг твоей мамы. Я ищу её, твою маму. Она мне срочно нужна. По важному делу. Скажи мне, пожалуйста, девочка, где я могу её найти?».

Дядька все говорит, и говорит, и говорит,

Я слушаю его и не слушаю, и ничего не отвечаю.

Молчу и все…

Молчу и опять осто-рож-ненько протягиваю руку к конфетам.

Дядька отводит мою руку в сторону своей ручищей и морщится.

«Ну и руки же у тебя», - говорит.

«Руки, как руки», - думаю я.

Он вытирает свою испачканную об меня руку о свои штаны и продолжает, как говорит Тася, «морочить мне голову»: «Где мама? Видела маму? Когда? Где? С кем? Кто сказал? Кто рассказал? Кто передал привет?».

И опять – на полу мочала, начинай сначала.

«Где мама? Видела маму? Когда? Где?».

А я молчу. Стою и молчу.

Рот мой полон вкусного шоколада.

Я еще не проглотила её, ту первую мою конфету.

Я молчу. И пробую хватануть ещё одну конфету. Для Васьки.

И молчу.

Кардашеву, наверное, все это уже надоело.

Он сердится: «Ты глупая девочка. Тупая!»,- говорит он.

«Сам ты дурак!», - думаю я.

И молчу. И протягиваю руку к конфетам.

«Ну ладно. Можешь взять ещё одну конфету, - говорит он. - Но помни, если ты услышишь что-нибудь о маме, ты должна немедленно, слышишь, немедленно, рассказать об этом тете Арнаутовой или тете Федоренко. Они знают, где меня найти. Помни, что это очень важно. Важно для твоей мамы!».

Я хватаю конфету, зажимаю её в кулаке, выкручиваюсь из-под его рук и бегу. Бегу к Ваське.

Лезу на четвереньках по скользкой косой крыше погреба.

В кулаке у меня конфета. Шоколадная.

Васька соскребывает растаявшую конфету с моей грязной ладошки и облизывает свои, тоже грязные, пальцы.

Он улыбается. Вкусно.

С крыши погреба мы смотрим на дядьку, который сказал, что его зовут Кардашев.

Он на крыльце. Болтает о чем-то с тетками и размахивает руками.

И вот, наконец, уходит.

Васька радуется и говорит: «Ушел гад . . .».

Чего не знал комиссар Кардашов

Рассказ Вали

Одесса, Большой Фонтан, дача Арнаутовой

Август 1942, двумя днями раньше …

На самом деле я, конечно, видела Тасю.

Кажется, один раз.

Было это так.

В самом конце теткиного огорода, у забора, есть деревянная будка - уборная.

Как-то вечером, когда уже было темно, и я бегом возвращаясь от Васьки на дачу через огороды, из уборной выглянула Тася.

«Ролли! Роллинька, - позвала она меня старым именем. – Иди сюда! Скоренько, сюда, сюда!».

Я подбежала и протиснулась к ней в тесную темную будку.

Тася закрыла дверь на крючок и крепко прижала меня к себе.

А потом она стала почему-то добрая, как папа. Гладит меня по моей лысой голове, плачет и быстро-быстро так говорит: «Деточка моя… Деточка… Все будет хорошо! Все будет хорошо!».

Мне даже стало ее жалко, и я сказала, что если все будет хорошо, так зачем же плакать?

А она говорит: «Я не плачу», - и опять быстро-быстро. - «Папа пока еще в тюрьме. Но скоро я вытащу его оттуда. И мы уедем, все вместе уедем, уедем далеко. А пока нужно молчать!».

«Я молчу!», - говорю я.

«Вот и хорошо!».

Ну вот, опять зачем-то общупывает меня всю и плачет: «Деточка моя! Господи, какая оборванная! Какая худая, наверно голодная. А у меня даже нечего тебе дать. Что делать? Что делать? Потерпи, Роллинька, потерпи. Слушайся Арнаутову. Я верю, скоро все это кончится. Все будет хорошо. Мы опять будем вместе. А теперь беги. Я не могу здесь долго оставаться. Меня могут схватить. Я ухожу.

Помни о нас. Помни меня и папу. И молчи. Главное, молчи».

Тася уходит.

А я бегу на дачу. Проскакиваю в коридорчик, залезаю на сундук…

И плачу. Немножко.

Тася…

Она ведь моя мама…

«Черная метка»

Из письма Таси к дочери в Израиль

Одесса, 10 декабря 1976

События августа 1942 года

Оккупированная Одесса

Около 300 дней и ночей под страхом смерти

«…Ты помнишь, моя дорогая девочка, как в тот вечер, когда нас с папой арестовали и увезли из Дерибасовки, мне удалось улизнуть из префектуры полиции, а твой папа, к несчастью, остался в руках румын.

Уже на следующее утро румыны поняли, что произошло. Разразился скандал. Наше дело усложнилось. Папу перевели из префектуры в сигуранцу, а меня начали разыскивать.

Как ты понимаешь, вернуться к тебе на дачу Арнаутовой я не могла, пришлось остаться в городе. Я ночевала в развалках, а иногда и у добрых людей, давших мне, беглой еврейке, приют и кусок хлеба.

Ты, конечно, помнишь Тиму и Нину Харитоновых, чаще всего я ночевала у них и вместе с ними искала пути, чтобы вытащить папу из сигуранцы.

Сигуранца была в те дни известна у нас в Одессе своими жестокими пытками, ее называли «румынским гестапо». Каждый день, проведенный в этом заведении, приближал папу к смерти. Его били резиновым шлангом, пытали голодом, жаждой и даже электрическим током.

После нескольких недель, проведенных в сигуранце, папа похож был на мертвеца – худой до ужаса, покрытый ранами и кровоподтеками, со сломанной левой рукой, с перебитыми пальцами на правой, с выбитыми зубами. Люди, видевшие его в таком состоянии, были потрясены.

Его допрашивал иногда комиссар Кардашев (тот самый, который приезжал в Дерибасовку и угощал тебя шоколадными конфетами), а иногда и сам главный палач, военный претор подполковник Никулеску-Кока.

Никулеску, человек необычайной силы и жестокости, бил папу кулаком по лицу, грозил расстрелом и требовал от него признаться, что он «вонючий жид». А папа выплевывал ему в лицо свои выбитые зубы и, почти теряя сознание, без конца повторял: «Sunt Karaim! Sunt Karaim! Я караим!».

Не сумев выбить из папы признания, Никулеску пошел другим путем.

Он решил организовать очную ставку папы с председателем одесской общины караимов.

Когда папе сообщили о предстоящей ему очной ставке, он не испугался.

Он почему-то был уверен в том, что председатель общины, наверняка, порядочный человек, и не сможет его предать.

Очная ставка должна была состояться здесь же, в сигуранце, в следственной камере. Когда конвойный ввел папу в камеру, председатель уже сидел за столом, спиной к двери. С папы сняли наручники и посадили за тот же стол напротив председателя.

Папа поднял голову, посмотрел на своего визави и обомлел: с лица председателя на него внимательно смотрели два больших изуродованных бельмами незрячих глаза.

Председатель одесской общины караимов, глубокий старик, был слеп!

«Очная ставка» должна была проходить со слепым человеком?!

Взяв себя в руки, папа начал рассказывать Слепому придуманную нами, абсурдную, на самом-то деле, историю. О маленьком городе Кюрасу-Базаре на полуострове Крым, где якобы родилась его мать-караимка. Об отце-караиме по фамилии Шилибан, с которым в начале века мать его развелась. И, наконец, о еврее Соломоне Брейтбурде, который, женившись на матери, усыновил его и дал ему свою фамилию и отчество.

Слепой слушал папу терпеливо, не перебивая.

И даже, когда рассказ был окончен, еще помолчал немного, как бы обдумывая свой ответ, а затем, неожиданно громко и четко для такого дряхлого на вид человека, сказал:

«Все одесские караимы зарегистрированы. В нашем списке значится тысяча караимских семей. Мы все знаем друг друга. Вас мы не знаем.

Я никогда не слышал о вашей матери-караимке и об отце по фамилии Шилибан.

Я не могу вас видеть, но знаю, что вы не караим и документы ваши, наверняка, поддельные. Я думаю, что вы еврей, выдающий себя за караима».

Закончив этот обвинительный монолог, Слепой встал и, нащупывая палкой дорогу, пошел к двери.

Папа был потрясен. И все же нашел в себе силы крикнуть Слепому вслед: «Господин председатель! Господин председатель! Постойте! Подождите! Поймите же, вы подписываете мне смертный приговор!».

В ответ он услышал лишь резкий стук палки по цементному полу камеры.

Ты только не думай, моя девочка, что я рассказываю тебе сказку – просто жизнь иногда бывает страшнее самой страшной сказки.

Всю свою дальнейшую жизнь твой папа не мог забыть этого Слепого и всегда говорил, что он напоминает ему слепого нищего из романа Стивенсона «Остров сокровищ». В этом, любимым им с детства романе слепой нищий принес одноглазому пирату Билли Бонсу «черную метку», которая по пиратским законам была равнозначна смертному приговору.

Слепой председатель общины караимов тоже принес «черную метку».

Я не знаю имени этого Слепого, а если бы знала, не стала бы называть. Зачем? Его давно уже нет в живых. А я, я не держу на него зла. Наверное, он в те дни просто не мог признать караимами всех выдававших себя за караимов мужчин-евреев.

И папа твой не был исключением.

Господи, как меня захватывают эти воспоминания, они надвигаются на меня одно за другом с невероятной образностью, точно это было вчера – а ведь это было 34 года назад - целая вечность.

Если еще что-то вспомню, напишу. Мне хочется, что бы ты все знала и помнила. Мама».

|

| Фрагмент из письма Таси о «черной метке». Одесса, 10 декабря 1976 |

Взятка.

Из письма Таси к дочери в Израиль.

Одесса, 3 марта 1977 года

События августа 1942 года

Оккупированная Одесса

Более 300 дней и ночей под страхом смерти

«…Поверь мне, моя девочка, что в те страшные дни августа 1942-го, скрываясь от преследования, я думала только о том, как спасти папу.

Рискуя жизнью, я шла на встречи с малознакомыми людьми, искала связи с сигуранцей, хотела заплатить, дать взятку следователю, который вел наше дело.

Как оказалось, этот следователь, комиссар Кардашев тоже искал меня - он уже успел допросить нескольких наших знакомых, был у Тимы Харитонова, ездил в Дерибасовку, надеясь, обманув тебя - ребенка, узнать, где я скрываюсь.

Мы с Кардашевым, фактически, шли навстречу друг другу.

И в конце концов, через одну из моих старых знакомых, некую Женьку Гидулянову (ты ее знаешь) нам удалось завязать «деловые отношения».

Кардашев, белоэмигрант, хорошо знавший русский, приходился Гидуляновой, по её словам, каким-то дальним родственником, и она сумела договориться с ним об условиях сделки.

Сделка заключалась в следующем: я плачу комиссару 1500 немецких марок, а он взамен этого признает, что папа по национальности караим, закрывает дело и выпускает его из-под стражи. Одновременно с этим сигуранца прекращает искать меня и преследовать тебя, ребенка.

В соответствии с этой договоренностью, я должна была прийти на частную квартиру к помощнику следователя - человеку по имени Сережа и передать ему для Кардашева обусловленную сумму денег.

Так я и сделала.

Достала с большим трудом деньги и пришла на квартиру к помощнику следователя, оказавшемся молодым, славным парнем, из армян, прекрасно говорящим по-русски.

Передала деньги.

Поблагодарила за труды.

И вышла…

А у ворот дома меня уже ждал Кардашев.

Всю эту комедию со взяткой он сам организовал для того, чтобы меня поймать. Это была «ловушка».

Меня арестовали по обвинению в сокрытии национальности и дачи взятки должностному лицу.

И вот я сижу в префектуре полиции на Пушкинской угол Бебеля, в сыром и грязном подвале, одна. Вторую неделю без передач. Румынские солдаты, часовые, сжалившись надо мной, дают мне иногда, «от себя» кусок хлеба и полбутылки кефира.

Меня почему-то пока не допрашивают. И я коротаю дни, думая о нашем безвыходном положении.

Папу добивают в сигуранце.

Ты у чужих, недобрых людей. Завтра они могут выкинуть тебя на улицу, привести в полицию, обречь на смерть.

Я за решеткой, и уже ничем не могу вам помочь, ни папе, ни тебе.

Но вот, однажды, отворилась дверь моей камеры и в нее вошел новый арестант. Почему-то мужчина.

Мужчина в женской камере!? Странно!

И арестант тоже какой-то странный. Ничем не напоминавший арестанта. Очень толстый, холеный, в шикарной одежде, на руках дорогие брильянтовые перстни…

Я вначале думала, что это «подсадка», но потом мы разговорились.

Оказалось, что человек этот - Дмитрий Асвадуров и задержан он по тому знаменитому «Делу Асвадуровой», о котором я тебе уже писала.

|

|

| Фрагмент письма Таси в Израиль Одесса, 3 марта 1977 года |

Дом Асвадуровых Одесса, 1915 |

Теперь я узнала об этом нашумевшем деле, как говорится, из первых рук.

Братья Асвадуровы, известные одесские богачи, владельцы Табачной фабрики бежали из Одессы с белыми в 1919 году в Румынию, и с тех пор живут и процветают в Бухаресте. Один из них чуть ли не заместитель министра юстиции в правительстве Антонеску.

В Одессе у Асвадуровых много недвижимости и они вдвоем с братом приехали сюда, чтобы ее реализовать.

В частности, им принадлежит большой пятиэтажный дом на Пушкинской угол Троицкой, носящий имя «Дом Асвадуровых».

Вот из-за этого дома вся эта история и произошла.

Ещё до приезда братьев из Бухареста жена одного из их дальних родственников - Лидия Асвадурова, объявила себя владелицей этого дома. Она сделала в доме ремонт, вставила стекла, починила крышу и стала сдавать квартиры.

Прибыв в Одессу, братья потребовали вернуть дом. Лидия отказалась.

Тогда Асвадуровы подали в суд. В ответ на это, Лидия подала встречный иск - возмещение денег, потраченных на ремонт. Дело затягивалось.

И, вдруг, неожиданно, в румынскую полицию поступил донос. Анонимный доносчик утверждал, что Асвадурова еврейка и живет по подложным документам. Лидию Асвадурову арестовали, допросили, проверили документы и, убедившись в том, что она русская, освободили.

Но через несколько дней её, по такому же обвинению, арестовало немецкое гестапо. В гестапо Лидия провела всего два-три дня.

Её замучили и убили.

Гибель Асвадуровой вызвала большие волнения в городе, и теперь следственные органы ищут анонимного доносчика. Подозревают братьев Асвадуровых, которые ведут с ней тяжбу из-за дома, и кроме них еще одну женщину - жилицу дома, немку.

Братьев задержали и для того, чтобы они не сговаривались между собой во время следствия, рассадили по разным камерам.

Так счастливый случай привел в мою камеру человека, которому суждено было сыграть огромную роль в нашем спасении.

Рассказ Асвадурова произвел на меня большое впечатление, я стала с ним откровенна и назвала ему свое имя и фамилию.

Асвадуров изменился в лице и сказал: «Вы знаете, здесь в Одессе, был когда-то знаменитый хирург – доктор Иосиф Тырмос. В 1917-м он сделал мне тяжелейшую операцию. Я буду вечно ему благодарен - он спас мне жизнь».

Я не могла сдержатся и сказала: «Это был мой отец».

Трудно передать тебе, моя девочка, что произошло с Асвадуровым.

Мы проговорили всю ночь, и в конце концов он сказал: «Я постараюсь Вам помочь. Я пришлю Вам своего адвоката».

Утром Асвадурова увели на допрос, и скорее всего, освободили. Во всяком случае, в мою камеру он больше не вернулся. Но в тот же день, вечером его дворник принес мне большую продуктовую передачу.

А на следующее утро в моей камере появился … адвокат».

«Лисичка»

Из письма Таси к дочери в Израиль

Одесса, 21 апреля 1977 года

События августа 1942 года

Оккупированная Одесса

Около 300 дней и ночей под страхом смерти

«…Сегодня я расскажу тебе, моя девочка, об одном судьбоносном событии нашей жизни. Ты об этом событии, конечно, не знаешь, хотя оно касается и тебя.

В то утро яркое августовское солнце, с трудом пробиваясь сквозь решетки, косыми лучами прорезало всю мою камеру. А я сидела на жалкой своей тюремной койке, смотрела, как серебрятся в лучах пылинки, и думала, как всегда, о папе, о тебе. Гадала, как, в моем безвыходном положении, я могу вам помочь?

Но вдруг лязгнул замок, заскрипела дверь, и в луче пыли возникла… ты не поверишь! В луче пыли возникла Надька Федорова.

Это было так неожиданно, что я вскрикнула.

Асвадуров вчера обещал прислать мне адвоката. Но ни словом не обмолвился о том, что этим адвокатом будет Федорова.

Надьку Федорову я знала давно, мы с ней много лет вместе работали и хорошо относились друг к другу. И вот теперь, она здесь, в сигуранце.

Помолодевшая, загорелая, в крепдешиновом открытом платье и в босоножках на высоченных каблуках, такая яркая и неуместная в этой грязной камере…

«Надюша!», - метнулась я к ней.

Она, наверное, не узнала меня, поддалась назад.

Остановилась. Всплеснула руками и вдруг неожиданно звонко рассмеялась: «Ну и видос у тебя, Наташка!».

Вид у меня, наверное, действительно, был ужасный. Платье грязное, под глазом синяк, а теперь вот, ко всему еще, и слезы.

Слезы отчаянья? Радости?

Торопясь и сбиваясь, стала рассказывать я Надьке все наши злоключения.

Федорова слушала меня невнимательно.

Присев на кончик стоящего здесь зачем-то стола и поставив стройную ножку в туго натянутом прозрачном чулке на тюремную табуретку, она то и дело поглядывала на новенькие миниатюрные ручные часики и даже в какой-то момент, вынув из сумочки зеркальце, стала подкрашивать губы.

Моя история её, по всей видимости, не интересовала.

Караим, не караим… Русская, еврейка… Кардашев … Взятка…

Слишком все это длинно и скучно…

Наконец, она не выдержала.

«Наташка, Наташка…», - сказала она с укором. «Как тебя угораздило вляпаться в такую дрянную историю?!».

Как будто это я виновата в том, что мы родились евреями, и нас за это преследуют!

«Ну, ладно, - вдруг смилостивилась она, - тебе незачем волноваться. Я тебе помогу. Все будет в порядке. Но за это …».

И тут она снова рассмеялась: «Тебе придется отдать мне свою «Лисичку». Надеюсь - она у тебя сохранилась?».

Моя «Лисичка»!

Федорова имела в виду палантин из черно-бурых лис, который я привезла из ссылки, перед самой войной.

Этот палантин изначально принадлежала жене губернатора Пинска, или как все мы, ссыльные, её называли: «Пани из Пинска». В 1939-м, когда Красная Армия вошла в Польшу, губернатора Пинска арестовали и расстреляли, а жену его сослали в Казахстан, в славный город Кокчетав.

Пани из Пинска прибыла в ссылку в палантине из черно-бурых лис.

Милая женщина, плохо понимая, что с ней произошло, она так и осталась бы зимовать в Кокчетаве в этом палантине, если бы не счастливый случай.

Я, как раз, уже отбыла свой срок и возвращалась домой, в Одессу. Мы обменялись. Я отдала жене губернатора свой теплый бараний кужух, валенки, шерстяные носки и всю остальную экипировку, которую с большим трудом достал и привез мне в ссылку твой папа.

А пани из Пинска, взамен всего этого, подарила мне «Лисичку» и, на радостях, добавила к ней еще два миниатюрных носовых платочка, отороченных кружевом: белый и розовый. Обмен казался неравноценным, и пани очень сокрушалась, что ей нечего мне больше предложить.

Пожелав всем моим друзьям-ссыльным счастливо отбыть срока, я отправилась в Одессу, навстречу надвигающейся войне, навстречу новым испытаниям и, может быть, смерти…

Этот губернаторский палантин был сшит из четырех черно-бурых лис, совершенно потрясающей расцветки. Я была от него без ума, гордилась им неимоверно и, приехав в Одессу, показывала многим моим приятельницам, в том числе, и Надьке Федоровой.

Красоваться мне в нем не пришлось – не такое тогда было время. Но в первые дни оккупации, когда мы с Таней Рорбах, разодетые в пух и прах, прикатили на извозчике в городскую тюрьму и буквально из-под носа румынских солдат выкрали твоего папу, у меня на плечах был… представляешь?!... палантин из черно-бурых лис!

Ну, вот…

А теперь моя «Лисичка» хранилась, пересыпанная нафталином, в надежном месте - в сундучке у Ниночки Харитоновой, и может быть, ей суждено было спасти нас всех от смерти.

Тем временем, Надька продолжала болтать, в той легкой, довоенной манере молодых одесских адвокатесс, от которой я так давно отвыкла:

«Слушай, слушай, Наташка,- говорила она, - у меня на квартире живет прокурор из Куртя-Марциалэ, капитан Атанасиу. Пот-ря-сающой мужик! У меня с ним…. Ну, ты понимаешь! К нему вскоре должна приехать жена из Бухареста - домна Фанци. Но это не имеет никакого значения!

Короче. Он все для тебя сделает. Ты увидишь. Он может взять вас к себе. Но за это тебе придется его отблагодарить».

Услышав слова «Куртя-Марциалэ», я вздрогнула.

В Одессе много в те дни говорили об этом чудовищном Военном Трибунале. Что значит «он может взять вас к себе»? Куда это, в Военный Трибунал?

Только этого нам не хватало!

Опасно, опасно связываться с этим прокурором, как Надька сказала, его фамилия? Атанасиу?

Опасно связываться с этим Атанасиу!

Так думала я про себя, и смотрела на Надьку, и видела, что она уже соскочила со стола, одернула платье и, видимо, собирается уходить…

И тут вдруг я поняла, что сейчас вот, в эту минуту, она выйдет из этой пыльной камеры, и тогда... И тогда…

Я решилась…

Решилась пойти на риск.

Выдавив из себя улыбку, я сказала Федоровой: «Ну конечно! Ну, конечно, Надюша, мы отблагодарим его, этого твоего Атонасиу. Хорошо отблагодарим!».

«Ну вот и договорились, - подытожила Федорова и, явно желая закончить этот уже надоевший ей разговор, сказала:

«Я очень спешу, Наташка. Меня ждут. Но ты, ты не волнуйся, все устроится. Мы увидимся. Поговорим. Я расскажу тебе. Головокружительный роман! Не-ве-роятный!».

Она уходит.

И уже в дверях, оборачивается и говорит, снова смеясь: «Так я заеду к Нине за «Лисичкой» ?! Да, Наташа ?! А мужик, по-тря-са-ющий!».

В тот же вечер, Федорова забрала у Харитоновых «Лисичку».

А на завтра в сигуранцу поступил запрос на папу: Военный Трибунал-Куртя-Марциалэ требовал передать в его ведение дело инженера Иезекииля Брейтбурда, обвиняемого в сокрытии национальности.

В начале сентября 1942 года папу перевели из сигуранцы в транзитную тюрьму при Куртя-Марциалэ. Мой коллега, адвокат Дьяконов, сидевший в то время в Куртя, рассказывал мне после войны, что видел, как Изю привезли, едва узнал его и был уверен, что он не выживет.

Ты пойми, моя девочка, перевод папы в Куртя-Марциалэ спасал его от рук палача Никулеску, но вместе с тем действительно был связан с большим риском. Но мне в эти дни именно Куртя-Марциалэ казался единственной возможностью спасения.

Вскоре, как обещала мне Федорова, капитан Атанасиу затребовал из сигуранцы и мое дело, обосновав это требование необходимостью объединить его с делом папы.

А 21 октября 1942 года, старуха Арнаутова привела в Куртя-Марциалэ и тебя, моя девочка. В этот день тебе исполнилось шесть лет.

Библиография

1.Алексаелр Верт, «Россия в войне 1941-1945», Изд. «Прогресс, М., 1967

2. В. С. Максименко, «Зинаида Григорьевна Дьяконова – вчера и сегодня», Изд. «АСТРОПРИНТ», Одесса, 2013