Воспоминания

Борис Сребник

Сегодня 23 октября. В этот день в 1943 году было окончательно уничтожено

население Минского гетто, в котором погибли все мои родные и

родственники и многие тысячи и тысячи еврейских детей, стариков и людей

разных возрастов. В память о них, от которых остались именами и тех, от

которых и имени не осталось, хочу рассказать хоть толику того, что

хранит моя память о том страшном времени. Сегодня 23 октября. В этот день в 1943 году было окончательно уничтожено

население Минского гетто, в котором погибли все мои родные и

родственники и многие тысячи и тысячи еврейских детей, стариков и людей

разных возрастов. В память о них, от которых остались именами и тех, от

которых и имени не осталось, хочу рассказать хоть толику того, что

хранит моя память о том страшном времени.

Великая Отечественная война в моей памяти отложилась с того момента, как

в первые дни июня 1941 года немцы бомбили Минск.

Мы стояли на крыльце нашего деревянного дома на окраине города и

наблюдали это страшное зрелище. Потом днем у нас в доме собрались соседи

и слушали по радио (у нас висела в доме черная тарелка репродуктора,

которой тогда еще не было в домах у ближайших соседей наших) выступление

Молотова.

Начиная с этого дня, все последующие события, о которых я буду сейчас

говорить, отложились в моей памяти с фотографической точностью, вплоть до

состояния погоды, цвета зелени деревьев …..

Сколько мне тогда было лет? Я не помнил своего года и дня рождения,

родственники, которые могли бы знать, погибли, а довоенные архивные

документы в Минске не сохранились.

Свой год рождения я определил только в сорок девятом году. Пошел в Загс

и там вычислили, что родился я в тридцать четвертом году, поскольку это был

тогда последний довоенный год, которому не пришло еще время идти в

школу. А я в школу до войны не ходил. Таким образом, решили, что к

началу Великой Отечественной войны мне было примерно семи лет.

Что же касается дня рождения то у него особая история. После войны,

когда меня в детдоме нашла моя двоюродная сестра и забрали к себе, у нас

в комнатке как-то собрались знакомые, недавно демобилизованные из армии

после окончания воины, и один из них достав какую-то тетрадь стал

спрашивать у каждого день его рождения и соответственно рассказывать

какую то смешную историю. Когда очередь дошла до меня, то мне стало

обидно, что я не знаю своего дня рождения и я назвал первое попавшееся на

ум число - 29 декабря. Что впоследствии и вошло во все мои документы.

Но это все был потом. А начало было такое.

Как я помню, отец мой работал на радиостанции в районе деревни Цна под

Минском, что невдалеке от Болотной станции.

Когда началась война, в первые ее дни отец, уходя на службу, забирал нас

с собой на работу, и во время авиационных бомбежек мы прятались в

специально выкопанных траншеях на территории радиостанции. В один из

дней всех сотрудников радиостанции с семьями погрузили на грузовики и

повезли по Московскому шоссе в сторону Москвы, насколько я понимаю,

чтобы попытаться прорваться на восток, но путь туда уже был отрезан

вражеским десантом. Нас, членов семей высадили с машин и оставили в

лесу, а мужчины, работники радиостанции, уехали. Очевидно, далеко уехать

им было не суждено, т.к. в этом районе был уже немецкий десант.

Мы с мамой, ее звали Рива и другие члены семей работников радиостанции

одну ночь переночевали в лесу, где нас оставили. Помню, как мы

закапывали в землю запасное военное обмундирование (гимнастерку и брюки)

отца. Судя по тому, что по дороге по которой мы ехали, была видна

большая радиомачта, то это было где–то в районе деревни Колодищи под

Минском.

На следующий день утром я с мамой и еще с нами вместе несколько человек

стали пешком пробираться к Минску, к которому уже подходили гитлеровцы.

Больше отца я не видел, и что с ним произошло, как он погиб, не знаю. Не

осталось даже его фотографии. После войны я писал в военные архивы,

чтобы получить какую либо весточку о нем, но получал один и тот же ответ,

что в списках убитых и раненных не числится. Правда, я не исключаю того,

что я мог не знать и не знаю до сего времени правильного (по документам)

еврейского имени отца. Дома его называли Вэлвл, а имени его отца (моего

деда) я не помнил вообще, ибо я его никогда не видел.

Когда мне в Ворошиловском районном ЗАГСе г. Минска 17 декабря 1949 г.

восстанавливали свидетельство о рождения, в котором мне написали, что я

родился "… во второй половине 1934г.", нужно было написать имя и отчество

отца и я сказал, что отец Владимир Ильич (аналогично как у Ленина), ибо

в те годы, когда я оформлял (восстанавливал) документ о рождении, по

«известным соображением», стать «Вэлволовичем» мне не очень хотелось.

Так я стал Борис Владимирович.

У фамилии моей тоже, как оказалось, имеется своеобразная история. Когда

в начале перестройки нужны были документы для получения статуса узника

гетто, то в Минском архиве моих документов не оказалось. И

тогда я запросил документ о том, что мальчишкой я был в расположении 5-го

партизанского отряда в районе деревни Паречье, куда я в конце 1943 г.

пришел после уничтожения Минского гетто. На мой запрос из архива пришел

ответ, что в хранящихся в архиве документах партизанского движения я не

числюсь.

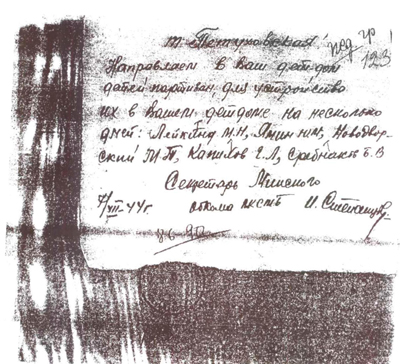

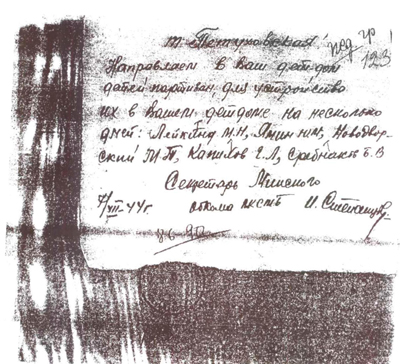

И вот недавно, весной 2011 года, мне из Минска позвонила Майя Крапина,

бывшая узница гетто, которая была со мной в партизанах, и сказала, что

белорусский историк разыскал документ, в котором написано, что меня и

еще троих детей-партизан после освобождения Минска направляют в Минский

детский дом (копия документа прилагается). Но в этом документе я указан

не Сребник Б.В., а Сребников Б.В. Вот мне и отвечали из

архива, что я в списках не числюсь. И вот недавно, весной 2011 года, мне из Минска позвонила Майя Крапина,

бывшая узница гетто, которая была со мной в партизанах, и сказала, что

белорусский историк разыскал документ, в котором написано, что меня и

еще троих детей-партизан после освобождения Минска направляют в Минский

детский дом (копия документа прилагается). Но в этом документе я указан

не Сребник Б.В., а Сребников Б.В. Вот мне и отвечали из

архива, что я в списках не числюсь.

Итак, мы с мамой вернулись в Минск в наш дом в районе Болотной станции.

Там уже

были фашисты и потянулись смутные и тревожные дни ожидания, что будет

дальше с нами и другими еврейскими семьями.

Вскоре (из документов архива было установлено, что это было во

второй половине июля 1941 года) в самых людных местах города появилось распоряжение немецкого коменданта

о том, что в

городе Минске выделяется особый район, в котором должны проживать

исключительно евреи. Все евреи жители города Минска обязаны в течение

указанного весьма короткого срока переселиться в еврейский район... (текст приказа

на белорусском и перевод на русский).

Так началось для меня Минское гетто.

Согласно приказу коменданта население гетто должны были носить желтую

заплату (нашивку), которую в народе сразу стали называть по-белорусски «латой».

Эту лату евреи обязаны были нашить на груди и спине. Невыполнение

приказа полевого коменданта сулило евреям арест и строгое наказание.

Что было делать? Мама со мной, своими сестрами, их детьми и моим дедом

Исааком (отцом мамы), взяв с собой в гетто разрешенный нехитрый,

домашний скарб - постельные принадлежности, одежду, некоторый

хозяйственный инвентарь, отправились в указанное нам место жительство на улицу Сухая в деревянный дом рядом е

еврейским кладбищем.

И для нас началось вошедшее в историю Второй мировой войны Минское

гетто, крупнейшее на оккупированной немцами территории. В нем были

собраны все евреи города, а потом и евреи, согнанные из ближайших

местечек, а также привезенные из Германии.

Как следует из имеющихся сейчас документов на небольшой, огороженной

колючей проволокой части города в районе вблизи еврейского кладбища в

гетто было собрано и уничтожено свыше 80 тыс. евреев из Минска, более 10

тыс.- из близлежащих населенных пунктов и более 30 тыс.евреев,

привезенных из Германии.

Выходить из гетто не разрешалось. Пока были какие-то вещи, их тайком, под

страхом наказания, меняли у подходивших с другой стороны колючей

проволоки местных жителей на муку, картошку… Так

шли дни, полные неожиданностей и опасностей, каждый из которых мог стать

и становился для узников гетто последним.

Помню, 6 ноября 1941 года в канун Октябрьской годовщины прошел по гетто

слух, что будет погром. Накануне погрома мамина старшая сестра Лиза

рассказала, что ей снилось мясо, что по

народным поверьям всегда считалось дурной приметой.

В канун 7 ноября в ожидании погрома моя мама (она была тогда еще жива

тогда) со своими старшими сестрами решили, что если погром начнется, то

в первую очередь он коснется живущих вблизи кладбища. Поэтому мы

перебралась на ночлег к знакомым на улицу Хлебную, удаленную от кладбища. Такое вот и было наше

еврейское счастье – туда, к кладбищу где жили мы, погромщики не пошли, а

пошли в другую часть гетто в том числе и на улицу Хлебную, где мы

прятались от погрома.

На всю жизнь запомнил полутьму слегка морозного немного заснеженного

утра 7 ноября 1941 года. Резкий стук в дверь дома, в котором мы ночевали

у знакомых на Хлебной улице. Последовала команда-крик, чтобы мы выходили

из дома на улицу. Нас, подталкивая прикладами, загнали во двор

хлебозавода, куда уже было согнано много народа.

Потом нас выгоняли со двора на улицу и выстраивали в колонну по

несколько человек. Колонна была длиною с полсотни метров,

по мере того, как людей загоняли в подгоняемые крытые машины,

пополнялась людьми со двора хлебозавода. Кузова машин плотно набивали

людьми и увозили.

В толпе, стоящих в очереди в на посадку в машины людей поговаривали, что

на машинах везут всех на расстрел. В последствии действительно никто из

посаженных в машины и увезенных тогда более не возвратился в гетто.

Помню, что по колонне прошел слух, что погромщики (а это были

немцы и с ними другие военные: одни в формах желтовато-зеленоватого

цвета, в толпе ожидавших посадки в машины говорили, что это то ли

литовцы, то ли латыши, то ли украинцы) отпускают из колонны и не будут

увозить людей, чьи мужчины из их семей отобраны

для работы в лагере специалистов на Широкой улице (после создания гетто

немцы собрали в специальный лагерь в районе Комаровки евреев-мужчин

владевших специальностями слесаря, портного, сапожника и др.).

На протяжении этого страшного дня мама вместе со мной несколько раз

оказывалась перед кузовом машины. Помню, что я плакал и просился сесть в

машину. Очень хотелось прокатиться. Но мама каждый раз, когда наша

очередь подходила к машине тащила меня от нее и отчаянно кричала, что

муж ее на Широкой (хоть это было неправдой ) и просила отпустить. Ее

били прикладами, но она все равно всякий раз бесстрашно и отчаянно

оттаскивала меня в хвост колонны.

Ко времени, когда стало смеркаться, погромщики перестали грузить людей в

машины и оставшихся в колонне обитателей гетто загнали обратно во двор

хлебозавода… "Встать!… Сесть!…", - эти команды и выстрелы в воздух потом

еще долго раздавались во дворе хлебозавода. А когда совсем стемнело, то

всех оставшихся отпустили со двора и мы возвратилась в свой домик у

кладбища на улице Сухой.

Через какое-то время в гетто прошла и первая облава. Это было во второй

половине ноября 1941 года. Вылавливали подростков мужского пола и

многие из них после этого бесследно исчезли. До прихода немцев к нам в дом

моего двоюродного брата Яшу (ему было тогда лет 14-15 ) уложили в

постель и ворвавшимся в дом немцам сказали, что он болен, что у него

температура… Они и слушать не хотели. Его

подняли и увели. Больше мы его не видели.

В этот день, после окончания облавы (очень хорошо помню этот день), мама решила

пролезть под проволочную ограду гетто и пойти в так называемый, "русский

район" города к нашим соседям на той улице, где мы

жили до гетто с тем, чтобы попросить их забрать

меня из гетто и отправить куда-нибудь в деревню к их родственникам. Был

я тогда достаточно светловолосый и выраженных еврейских признаков не

имел. Этим она хотела меня спасти от смерти.

В гетто она не вернулась. Я больше ее никогда уже не видел. Где и как

она погибла я так и не знаю. Уже после войны соседи на нашей улице

сказали, что ее выдал полицейский, занявший дом, в котором мы жили

до войны и узнавший ее на улице.

Кроме ее образа, который остался у меня в памяти, о ней у меня ничего не

осталось, нет даже фотографии.

Вскоре в гетто был оглашен приказ немецкого коменданта о том, чтобы

жители гетто отдали все сколько-нибудь стоящие предметы, прежде всего

теплые вещи, немецким властям. Но ведь эти вещи были единственным

источником обмена через колючую проволоку на продукты, дающие хоть на

некоторое время спасение от голодной смерти.

Тогда мой дед Исаак, мамин отец, который жил с нами вместе в гетто,

вынул в углу комнаты из пола две доски и вырыл небольшую яму, в которой

мы спрятали оставшиеся еще носильные вещи, которые могли у нас отобрать.

Эта яма называлась «малина». Сверху этот подпол завалили разным тряпьем

и задвинули единственной кроватью, которая была в нашей комнате (в

комнате нас было почти полтора десятка людей и поэтому практически все

спали на полу).

К концу 1941 года все вещи были уже обменены на продукты. В

нашем доме жил мальчик, на несколько

лет старше меня. Как было его настоящее имя, не знаю, мы его

звали Майка (Маик). Он жил с бабушкой, его отец был украинец. Маик каждый день

пролезал утром под проволоку, ходил в "русский район" по домам и просил милостыню. Он предложил мне ходить

вместе с ним.

Мы проползали под колючей проволокой на

улице Коллекторная и обычно ходили «по домам» в районе Суражского рынка

или за бетонным железнодорожным мостом по

Каменной, Чкалова и другим улицам в районе товарной железнодорожной

станции. На станции была свалка металла. Вечером мы возвращались в гетто вместе с

евреями,

которых немцы возили на работу на эту свалку. Мы обычно прятались в

кузове машины в ногах у взрослых. Иногда немцы-охранники устраивали

проверки и когда нас находили, выбрасывали из машины за

шиворот.

На

многое нам с Маиком рассчитывать не приходилось. У жителей у самих ничего не было. А

иные опасались подавать или вообще не хотели помогать евреям. Обшаривали

мы и помойки. На всю жизнь запомнил огромную удачу, когда однажды зимой

на помойке вместе с картофельными очистками, которые мы варили и ели,

нашлась одна замороженная целая картофелина. До сих пор помню ее вид и

вкус, который напоминал вкус пирожного «картошка». Часть добытого мы

приносили в гетто старенькой бабушке Маика. Были случаи, когда местные

белорусские мальчишки на "русском" районе бегали за полицейским, чтобы

ему сказать о том, что жиденки ходят по домам. Приходилось уносить ноги.

В гетто периодически проходили локальные погромы и облавы. Обычно после

таких, особенно ночных, акций утром на кладбище везли на телегах

трупы и сбрасывали в отрытые заранее большие ямы. Трупы, порою

обгорелые, сбрасывали в эти ямы и, немного присыпав землей, не закапывали

до того, пока яма не наполнится до краев. Так как наш дом стоял у самого

кладбища, то я это наблюдал и эта картина стоит перед глазами до сего

времени.

Осенью 1941 года в Минское гетто впервые привезли немецких евреев. Мы их

называли «гамбургскими». Им отвели участок внутри нашего

гетто, выгородив его колючей проволокой - гетто в гетто.

Однажды я своровал дома одну картофелину и передал ее через проволоку

немецким евреям, а они мне за это дали одну карамельку в обертке,

которую назвали «бон-бон». Эту карамельку, ее цвет и обертку я помню

до сего времени Но вскоре гамбургских евреев не стало. Как говорили наши

взрослые, их всех уничтожили.

Периодически по ночам из "русского района" через кладбище в гетто

приходили мародеры. Они вламывались в гетто дома угрожая убить, если

им не отдадут дорогие вещи и особенно

требовали золото. У нас в доме они однажды ранили соседку и пугали тем,

что обольют дом керосином и подожгут. После этого случая мы повесили

кусок металлической рельсы снаружи дома и привязали к проволоке кусок

железа (так делали и в других домах). Когда мародеры вламывались в дом,

мы начинали звонить в рельс, с тем, чтобы дать сигнал немецкому патрулю,

который стал по ночам дежурить в гетто с целью охраны от мародеров.

В связи с тем, что наш дом был крайним в гетто и находился рядом с

кладбищем, через которое мародеры пробирались в гетто, то однажды в

нашем доме на ночь расположились два немецких солдата (говорили, что они

были чехами). И когда мародеры ворвались в наш дом солдаты одного из них

задержали и увели. Помню, что мне этого мародера было жалко!!!!!. Что с

ним они сделали, не знаю.

В ожидании погромов, в том числе ночных (сегодня бы их

назвали «минипогромами» - могли вырезать, сжечь евреев в

одном или нескольких деревянных домах) жители нашего дома совместно с соседним домом

тайно сделали подкоп под кладбище, из сарая стоящим рядом с нашим домом

и по ночам там прятались. На случай, если немцы придут с собаками,

крышку тайного люка в сарае

посыпали табаком. Говорили, что в этом случае собака не обнаружит людей.

Помню, как однажды ночью, во время ночного погрома в этой яме маленький

ребенок (возможно грудной) расплакался и те, кто там находились бурно

«зашикали». Звук этого шиканья я помню до сего времени. Каким образом

был успокоен ребенок, я не знал, сейчас могу только догадаться…...

Один из наиболее страшных погромов был в первых числах марта 1942 года.

Он начался днем. Вещей, которые мы прятали в яме под полом для

обмена на продукты, уже не осталось, и мой дедушка Исаак спрятал всех,

кто находился в это время в доме - меня, мою тетю Лизу и соседку, жившую

в нашей комнате, в эту яму. В этом небольшом подпольном земельном

углублении мы лежали прижавшись плотно друг к другу. Сверху на половые

доски дедушка набросал тряпья и задвинул кровать, а сам спрятался в

пустой шкаф, стоявший в коридоре.

Из нашего укрытия я слышал как погромщики с грохотом ввалились в комнату

и никого не найдя, при выходе они обнаружили деда (наверно он кашлянул - у которого была астма).

Они вытащили его во двор и из своего

укрытия мы услышали два сухих щелчка. Так закончилась жизнь моего деда

Исаака, который своею жизнью спас нас в этот день от смерти.

Погромщики ушли, а мы еще сутки без воды и пищи находились там,

боялись оттуда вылезать, ибо не знали кончился ли погром, и не вернутся

ли немцы……

И вдруг, находясь в этой яме под полом мы услышали голос Оли, моей

двоюродной сестры, дочери тети Лизы, что была в яме рядом со мной:

не найдя никого из своих родных и близких, она страшно, громко зарыдала.

Мы все слышали из-под пола, но выходить боялись. Это было,

даже не рыдание, а душераздирающий нечеловеческий крик, и мы стали

стучать в доску, закрывающую лаз в нашу яму, правда не сразу (боялись,

вдруг там есть немцы).

Оля спаслась от смерти в этот погром потому находилась на принудительных

работах вне гетто (утром их уводили, а вечером приводили обратно).

Немец, в пошивочной мастерской у которого они были на работе, зная о

предстоящем погроме, не отправил их в канун погрома на ночлег в гетто, а

оставил ночевать в мастерской. Не знаю, сделал он это из гуманных

соображений или из-за нежелания потерять работников уже имеющих

квалификацию. Хочу, очень хочу, верить что это он сделал из добрых

побуждений. Но в любом случае спасибо ему за то, что хоть в этот погром

он спас Олю и тех людей, кто был с ней от неминуемой смерти (в

дальнейшем Ольге Оздер удалось бежать из гетто, и она до конца войны

находилась в 106 партизанском отряде).

В гетто я пережил все до единого погромы. Каждый раз удавалось выжить

по-разному. Об этом я и те, которые остались в живых, и должны

рассказывать в память о тех, кому не удалось спастись.

За почти два года, что мы ходили с Маиком по домам просить

милостыню (а порою и воровать, особенно на Суражском рынке

или на товарной железнодорожной станции), я ни одного раза не ходил

один. Маик иногда ходил один и приносил мне пищу. И вот, в одно

дождливое осеннее утро сорок третьего года Маик сказал, что у него

совсем порвались ботинки и он сегодня «по домам» не пойдет. Мне очень не хотелось идти одному, но я не мог

сказать ему, что не пойду. Впервые под проволоку я полез один, и то,

что я в этот день ушел из гетто, спасло мне жизнь. В этот день

произошел последний погром и все, кто находились в нем, погибли. Погиб и Маик, которому я обязан жизнью.

Будучи в городе я не знал, что в гетто погром, и решил возвращаться

обратно, как обычно вместе с евреями из гетто, работавшими на

металлической свалке. И вот, придя вечером на свалку, я не обнаружил ни евреев, ни машин на которых их отвозили в

гетто. Но меня увидел огромный (возможно мне казалось, что он огромный

смотря на него снизу вверх) рыжий немец, который неоднократно выбрасывал

меня с машины, когда я прятался в ногах у взрослых.

Я кинулся от него наутек в глубину свалки с тем, чтобы убежать в

противоположную сторону от входа. Немец, очень неспешно бежал за мной.

Он знал, а я не знал, что там, в конце свалки

построили новый высокий деревянный забор. И когда я подбежал к нему, то

понял, что перелезть его него не смогу. Помню обуявшее меня чувство

страха и безнадежности.

Подбегая к забору, в последний момент я увидел в нем внизу совершенно узкое

отверстие, образованное тем, что одна доска оказалась короче и в заборе

образовалось небольшое отверстие, в которое могла бы пролезть собака или

кот. Собрав какое-то нечеловеческое усилие, я мгновенно проскользнул

через это отверстие. Солдат преследовать меня уже не смог, и я во второй

раз за этот страшный день спасся от смерти.

Удрав от немца, я пошел в гетто. Не дойдя квартал, я

остановился на углу Мясникова и Коллекторной и увидел

вдали у проволочного забора гетто оцепление, а стоявшие недалеко от меня

жители «русского» района, прилегающего к гетто, переговаривались о том,

что, что всех жидов убили.

Я ушел с этого места и блуждал по городу. В этот день с утра был

дождик, а потом распогодилось. К концу дня я дошел до

Западного моста, сел на дощатые ступеньки газетного

киоска и думал уже о том, чтобы идти в гетто (…сейчас понимаю, это

была трагическая глупость, но это сейчас ….). И вдруг ко мне подходит

мальчик, постарше меня и с ним маленькая девочка, его сестра. Я знал,

что его в гетто звали Ёська, но близко мы не были знакомы. Он собрал тогда 10 детей (мне было приерно 9 лет, а ему 13 и его сестре Мае 7 лет) оставшихся в живых и находящихся за пределами гетто на "русском " районе за пределами Минского гетто. И он спросил

у меня, что я собираюсь делать. Я ему сказал, что не знаю. Он сказал,

что знает дорогу к партизанам и предложил идти вместе с ними. Конечно, я

сразу согласился.

В этот вечер мы пошли ночевать на ту самую металлическую свалку на

товарной станции, где незадолго до того я

удирал от немца. Прежде чем устраиваться на ночлег среди валявшихся гор

металлолома, я подошел к той дыре в заборе. До сего времени удивляюсь, как мне удалось пролезть,

проскользнуть через это небольшое отверстие. Вряд ли

мне еще раз удалось бы пролезть, даже если б меня туда насильно

вталкивали. (Позднее, изучая в институте психологию, я узнал, что в

состоянии аффекта, человек может совершить невероятное. Очевидно, в тот

момент у меня было именно такое состояние).

Трое суток мы провели на товарной станции. За это время собралось там

нас девять мальчиков, спасшихся из гетто и одна девочка, которая была

самая младшая из нас - сестра Еськи.

Вдесятером мы три ночи, которые прожили на товарной станции, прятались в пустом большом железном баке, у которого сбоку был люк,

через него мы влезали туда, а днем ходили узнавать, что-нибудь о судьбе

гетто. Ходили по станции и у немцев из проходящих поездов выпрашивали пищу. Помню, что мы даже немного

запаслись немецким прямоугольным хлебом, которого у нас хватило на

первый день пути в партизаны.

Очень не хотелось верить, что гетто уничтожено полностью.

Через три дня убедившись, что в гетто никого не осталось, ранним

туманным утром мы двинулись в партизаны.

Шли парами на расстоянии видимости от идущих впереди.

Первыми шли Ёська с сестрой, а я в последней паре еще с одним мальчиком,

как самые младшие.

До партизан добирались трое суток, за которые, как выяснилось позднее мы

прошли по бездорожью около 90 километров. Путь этот был весьма тернист.

По дороге, особенно вначале пути, нас останавливали немцы, которым мы

рассказывали разные легенды-небылицы и они нас отпускали. Хуже было,

когда нам встречались местные жители, особенно подростки, которые

снимали с нас даже ту убогую одежду и обувь, что была на нас.

Поэтому мы старались обходить сельские населенные пункты.

И когда на исходе второго дня пути Ёська сказал, что скоро начнется

партизанская зона (он ранее из гетто выводил людей в партизаны),

вдруг нас остановили молодые парни в полицейской форме. Мы им

рассказали легенду о том, что идем из такой-то

деревни в такую-то. Но они сказали, что знают, что мы жиды, и будут нас

расстреливать. Нас поставили лицом к кустарнику и стали щелкать

затворами. Никто из нас не просил пощадить. Никто не

плакал. До сего времени у меня на душе сохранилась страшная горечь -

это мне нередко и сейчас снится по ночам - зачем было столько дней

мучиться, чтобы так по–дурацки погибнуть, когда казалось, что вот-вот

будет спасенье. И вдруг они говорят: «Ребята, мы пошутили, мы передовой

партизанский заслон». Никто этому не поверил. И только после того, как

они нас буквально за плечи отвернули от кустов и спросили, нет ли у нас

хлеба, так как у них была селедка, только тогда мы поверили, что это

действительно были партизаны. Форма полицейская на них была для

конспирации, так как они находились на стыке немецкой и партизанской

зон.

Дорога в партизанскую зону это целая эпопея, описание которой могло бы

занять немало страниц.

Через сутки после встречи с партизанской группой вечером мы пришли в

расположение 5-го партизанского отряда 2-й Минской партизанской бригады им.

Кутузова в деревне Поречье Пуховичского района. На всю жизнь запомнил, как

вечером, было уже темно, у костра командир отряда Лапидус забрал у меня

из рук недоеденный небольшой качан капусты, который я нашел в дорожной

колее день назад, выбросил его и сказал дать мне хлеба, а потом пекли

картошку на костре и ели ее с молоком. Ох, как это было вкусно. Этот

вкус помню и сейчас.

Вначале партизаны нас всех поместили в один дом и к нам приставили

молодую женщину в качестве руководителя. Кажется, ее звали Галя. Потом

она куда-то исчезла. И нас стали раздавать на постой по домам селян в

деревне Поречье и в близлежащих к ней поселениях в зоне дислокации

отряда. В тех местах немцев не было до начала лета 1944 года, т.е. почти

до того времени, когда Красная армия начала освобождение Белоруссии.

Пробыли мы там с конца октября 1943 по июль 1944г. Спасибо всем селянам,

которые хоть и не по собственной воле, но дали нам приют и хоть как-то

прокормили, чем могли, не дав умереть с голоду.

Перед самым наступлением Красной армии немцы решили очистить свои тылы

от партизан. Когда они начали операцию, партизаны ушли из сел в

леса и болота. И мы, дети, бывшие в зоне отряда, кто как мог, тоже пошли

за партизанами по лесам прятаться от немцев.

Немецкая блокада длилась дней десять. И когда после нее мы вернулись в

деревню Поречье, то оказалось, что собрались все наши ребята. Не

вернулся только один человек. Это был Ёська. Тот самый Ёська, которому

мы были обязаны нашим спасением от смерти в Минске после уничтожения

гетто. Еська, который привел нас в партизанский отряд. Мы считали, что

он погиб.

Я всегда помнил о нем, о том что обязан ему жизнью, и когда

приходилось иногда рассказывать о гетто и о том, как удалось спастись,

всегда говорил, что очень жаль что погибли Маик и Ёська, которые могли бы быть самыми близкими для меня людьми.

И вот 21 октября 1993 года в 50-ю годовщину уничтожения Минского гетто

нас, оставшихся в живых бывших узников гетто, Правительство белорусской

республики собрало в Минске. Мы стояли у обелиска возле ямы, что на

Фруктовой улице на одном из многих мест, где покоятся тысячи

расстрелянных в гетто евреев. Ко мне подошел мой товарищ Феликс Липский,

в то время руководитель Белорусской организации узников гетто, и сказал,

что среди собравшихся есть те, кто были в партизанах в Поречье.

Он указал на невысокого роста

женщину. Я подошел к ней и спросил верно ли, что она была в Поречье.

Она подтвердила. Я сказал, что тоже там был, но она

ответила, что меня не помнит. Я тоже сказал, что ее

не помню. Тогда она спросила, а кого я помню из тех кто был со иной. Я сказал, что нас пришло в партизаны десять человек и

привел нас Ёська, с которым была маленькая девочка, его сестра. Она мне

говорит, что эта маленькая девочка она и есть.

Я попытался выразить ей мое искреннее соболезнование, что ее брат нас спас, а сам погиб во

время блокады партизан, которая была в начале лета 44 года.

|

| Иосиф Левин (Ёська), человек, которому я обязан своим спасением после гетто |

Она

остановила меня, показала рукой в сторону стоявших людей и сказала "Как

погиб? Вот он стоит!". Оказывается, он попал тогда в плен и после долгих

перипетий после войны оказался в Риге.

Более радостной, со слезами на глазах, встречи у меня не было за

прошедшие многие десятки лет. Сейчас Иосиф Левин, так оказалось его

зовут, живет далеко за рубежом. Доброго тебе здоровья, дорогой. Если

есть Бог, он должен отблагодарить тебя за то, что ты сделал для меня

и не только для меня. Спасибо тебе за то, что ты есть. А эту маленькую

тогда девочку зовут сейчас Майя Крапина. Она после детдома в юности

работала воздушным акробатом в цирке. Сейчас живет в Минске.

В 2008 году, будучи в Израиле на встрече с бывшими узниками гетто,

случайно встретил Леву Пашерстника, уже израильтянина, с которым

жил в Минском гетто на соседних улицах и потом, после уничтожения гетто, находился с ним в Поречье.

Очень рад был этой встрече - через 65

лет после окончания войны.

|

Сегодня 23 октября. В этот день в 1943 году было окончательно уничтожено

население Минского гетто, в котором погибли все мои родные и

родственники и многие тысячи и тысячи еврейских детей, стариков и людей

разных возрастов. В память о них, от которых остались именами и тех, от

которых и имени не осталось, хочу рассказать хоть толику того, что

хранит моя память о том страшном времени.

Сегодня 23 октября. В этот день в 1943 году было окончательно уничтожено

население Минского гетто, в котором погибли все мои родные и

родственники и многие тысячи и тысячи еврейских детей, стариков и людей

разных возрастов. В память о них, от которых остались именами и тех, от

которых и имени не осталось, хочу рассказать хоть толику того, что

хранит моя память о том страшном времени.  И вот недавно, весной 2011 года, мне из Минска позвонила Майя Крапина,

бывшая узница гетто, которая была со мной в партизанах, и сказала, что

белорусский историк разыскал документ, в котором написано, что меня и

еще троих детей-партизан после освобождения Минска направляют в Минский

детский дом (копия документа прилагается). Но в этом документе я указан

не Сребник Б.В., а Сребников Б.В. Вот мне и отвечали из

архива, что я в списках не числюсь.

И вот недавно, весной 2011 года, мне из Минска позвонила Майя Крапина,

бывшая узница гетто, которая была со мной в партизанах, и сказала, что

белорусский историк разыскал документ, в котором написано, что меня и

еще троих детей-партизан после освобождения Минска направляют в Минский

детский дом (копия документа прилагается). Но в этом документе я указан

не Сребник Б.В., а Сребников Б.В. Вот мне и отвечали из

архива, что я в списках не числюсь.